Il freddo invernale è un fattore climatico chiave nello sviluppo fisiologico di numerose specie frutticole delle zone temperate. Il suo adeguato accumulo durante il periodo di dormienza è essenziale per garantire una germogliazione uniforme e una produzione ottimale nella stagione successiva.

Tuttavia, stimare con precisione tale accumulo rappresenta una sfida, soprattutto in un contesto di variabilità climatica e cambiamenti delle condizioni invernali tradizionali.

Con l’obiettivo di quantificare questo fenomeno, sono stati sviluppati diversi metodi e modelli per misurare sia l’offerta sia la domanda di freddo invernale. Tali metodi variano per complessità, precisione e applicabilità a seconda del tipo di clima, risultando alcuni più adatti per regioni fredde e altri per aree con inverni miti o influenzate da fattori marittimi.

Questo documento presenta e confronta i principali modelli di accumulo del freddo utilizzati a livello mondiale, dai più semplici come il modello delle ore fredde sotto i 7,2°C, fino ai sistemi più complessi come il modello dinamico delle porzioni di freddo.

Metodi di calcolo

Esistono diversi approcci per stimare l’accumulo di freddo. I metodi più antichi si basano su semplici intervalli di temperatura, attribuendo un valore nullo a quelle che non rientrano in certi limiti.

Al contrario, i sistemi più recenti introducono il concetto di efficienza o ponderazione delle temperature, assegnando a ciascun intervallo un “peso” che può variare tra “-1 e +1” o tra “0 e +1”; in quest’ultimo caso, le temperature non contribuiscono negativamente al calcolo del freddo.

Modelli storici

Modello delle Ore Fredde sotto i 7,2°C (HF<7,2)

È il modello più antico e più semplice, introdotto da Weinberger nel 1950. Si basa sul conteggio delle ore in cui la temperatura è inferiore a 7,2°C, fino alla fine del periodo di dormienza.

Sebbene sia stato utile per stimare il fabbisogno di freddo di cultivar di pesco in diverse regioni, in aree con bassa offerta invernale alcune varietà mostravano comunque latenza, evidenziando l’instabilità del modello.

Ciononostante, è ancora utilizzato in regioni con alta accumulazione di freddo, come lo Stato di Washington (USA) e la Columbia Britannica (Canada).

Modello delle Ore Fredde tra 0°C e 7,2°C (HF0-7,2)

Derivato dal precedente, questo modello considera solo le temperature comprese tra 0°C e 7,2°C. Si basa sull’assunto che sotto gli 0°C i processi biochimici si rallentano così tanto da non contribuire efficacemente all’accumulo di freddo.

Confronti e adattamenti

Entrambi i modelli sono impiegati per valutare l’offerta e la domanda di freddo. Tuttavia, la mancata specificazione del modello utilizzato nella pubblicazione del fabbisogno di una varietà può generare confusione.

Ad esempio, nel 2018 sono state registrate 1.504 HF<7,2 rispetto a 1.232 HF0-7,2, mostrando che il secondo è più esigente, e che entrambi risultano instabili a latitudini come 33–32°S.

Modello di Utah (UF)

Richardson e collaboratori (1974) hanno proposto un sistema in cui, in condizioni controllate, il tessuto meristematico esposto a temperature tra 2,5°C e 9,1°C accumula freddo in modo più efficiente.

A ogni ora in questo intervallo viene assegnata un’Unità di Freddo (UF), con pesi differenti per altri intervalli. Temperature inferiori a 1,4°C o superiori a 15,9°C non generano unità, mentre quelle tra 16°C e 18°C ne sottraggono.

Versioni modificate da istituzioni come UC Davis e la New Mexico University adattano leggermente i range e sono state applicate con successo in climi temperati, come a Mendoza per lo studio dei ciliegi (Tersoglio et al., 2006).

Modelli avanzati

Tuttavia, questo modello perde precisione in zone con inverni miti o influenzati dal clima marittimo. Per tali condizioni è stato sviluppato il modello dinamico.

Modello Dinamico delle Porzioni di Freddo (PF)

Fishman et al. (1987) hanno sviluppato un modello basato su principi fisico-chimici, secondo cui esiste un punto oltre il quale l’accumulo di freddo diventa irreversibile.

Si fonda su reazioni chimiche descritte dalla legge di Arrhenius, considerando la risposta del germoglio alle diverse temperature e l’effetto delle temperature elevate.

Questo modello stima da 12 PF per specie con basso fabbisogno fino a 90 PF per colture come il ciliegio. Studi di Ruiz et al. (2007) hanno riscontrato che i modelli UF e PF offrono maggiore coerenza interannuale rispetto a HF<7,2.

Analisi comparativa

Confronto tra UF e PF

I modelli UF e PF sono i più utilizzati. La differenza principale è che UF considera le reazioni biochimiche reversibili, quindi può sommare o sottrarre unità.

PF, invece, assume che una volta raggiunta una soglia, l’accumulo sia irreversibile. Entrambi producono risultati simili in regioni fredde, ma in zone calde il modello PF tende ad accumulare più unità rispetto all’UF, riflettendo meglio la realtà di tali condizioni (Dennis, 2003).

Il modello UF è efficace nei climi temperati o freddi, mentre il modello dinamico PF è preferibile nei climi più miti.

Conclusione

Il monitoraggio e il calcolo del freddo invernale sono fondamentali per la gestione efficiente delle specie frutticole che dipendono da questo stimolo climatico per superare la dormienza.

Nel tempo, sono stati sviluppati modelli diversi, dai più semplici e empirici ai più complessi e basati su principi fisico-chimici.

Ogni modello ha vantaggi e limiti, a seconda del clima, della specie e della regione in cui viene applicato. Ad esempio, i modelli HF<7,2 e HF0-7,2 possono risultare utili in aree con inverni freddi e stabili, ma perdono accuratezza in regioni più calde.

In questi casi, il modello dinamico delle porzioni di freddo (PF) ha dimostrato di offrire risultati migliori grazie al suo approccio irreversibile e alla maggiore sensibilità alle condizioni variabili.

La corretta scelta del modello non solo migliora la comprensione dei requisiti fisiologici della coltura, ma consente anche una pianificazione più accurata delle pratiche agricole, come la selezione varietale, l’uso di fitoregolatori per la rottura della dormienza o la definizione di strategie di adattamento al cambiamento climatico.

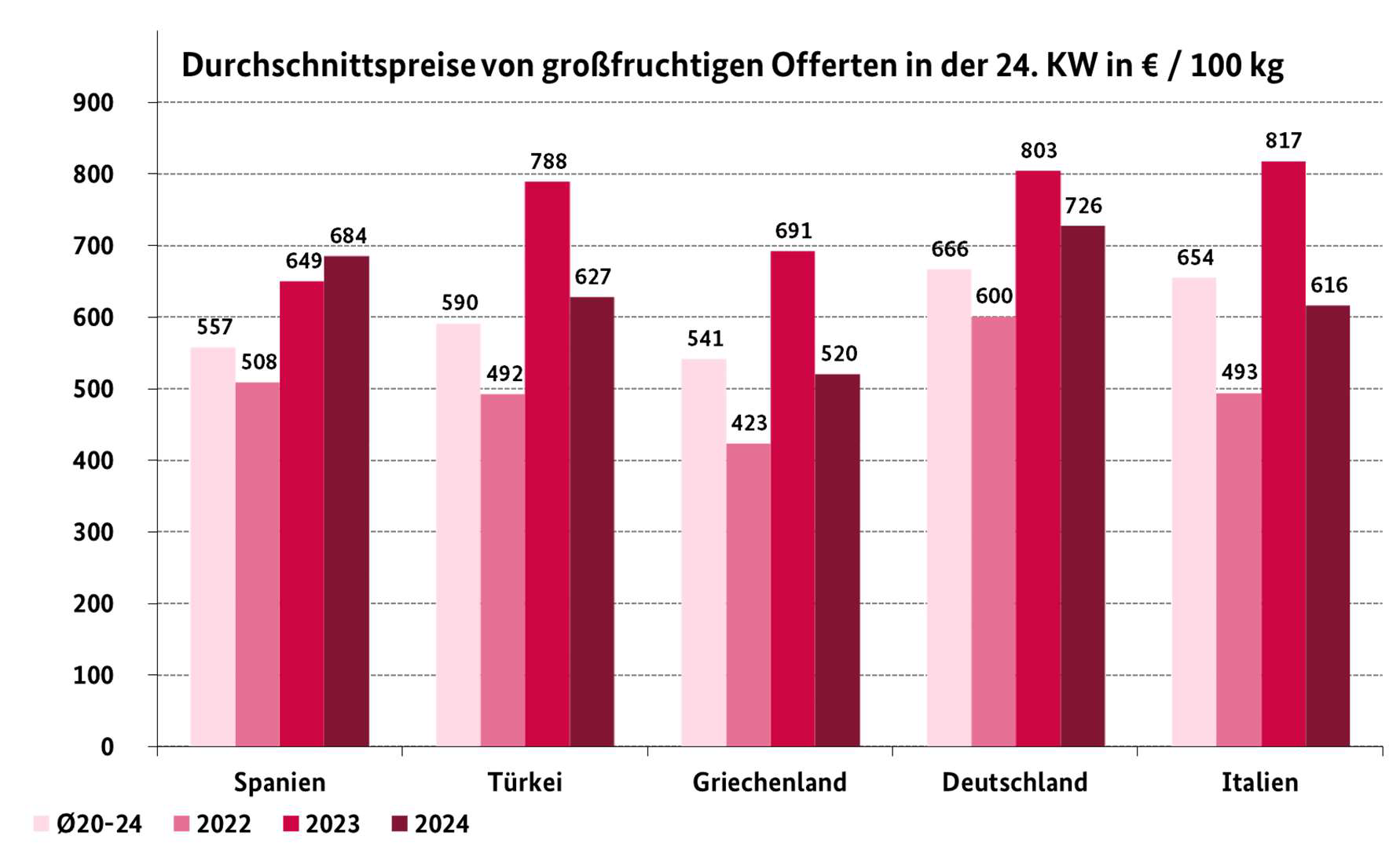

Fonte immagine: SL Fruit Service

Rodrigo Belmar

Agro360

Cherry Times - Tutti i diritti riservati