La ciliegia cilena vive il suo momento più complesso: dopo un decennio di espansione, l’ultima stagione è stata segnata da un calo nei prezzi di vendita. Oggi la competitività dell’industria richiede frutti di buon calibro, consistenti, in ottime condizioni e con il massimo sfruttamento delle risorse disponibili.

In questo scenario, il calcio si conferma un alleato strategico nella fisiologia del frutto, poiché è determinante per la sua consistenza e per la vita di post-raccolta.

Nell’ultimo decennio, il ciliegio si è trasformato nel fruttifero più rilevante della frutticoltura cilena, raggiungendo oltre 76 mila ettari piantati (ODEPA, 2025) e con una marcata dipendenza dalle esportazioni verso la Cina, che concentra oltre il 90% delle spedizioni (Muñoz, 2025).

Tuttavia, nell’ultima stagione i ritorni ai produttori hanno subito un forte calo a causa di una relativa sovrapproduzione e della crescente esigenza del mercato per frutta di alta qualità.

Migliorare l’efficienza e la qualità

Uno scenario in cui diventa imprescindibile migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse e, allo stesso tempo, garantire attributi qualitativi che permettano di differenziare il prodotto e mantenere prezzi competitivi.

Tra i principali attributi, la consistenza della polpa è cruciale, sia per la preferenza dei consumatori sia per la sua stretta relazione con la resistenza ai danni meccanici, la tolleranza ai trasporti prolungati e l’incidenza di marciumi in post-raccolta.

La consistenza del frutto è determinata in gran parte dalla struttura e dalla dinamica della parete cellulare, dove il calcio svolge un ruolo fondamentale.

Questo catione non solo partecipa a processi fisiologici essenziali come la segnalazione e l’integrità delle membrane, ma stabilizza anche le pectine della lamella mediana mediante la formazione di legami a “scatola di uova”, che conferiscono rigidità e riducono la perdita di coesione cellulare.

Vantaggi delle applicazioni al suolo

Di conseguenza, un’adeguata accumulazione di calcio nel frutto può ritardarne l’ammorbidimento, prolungarne la vita commerciale e aumentare la quota di frutta esportabile.

Sebbene siano state condotte numerose ricerche su applicazioni fogliari o immersioni post-raccolta con soluzioni ricche di calcio, i risultati si sono rivelati inconsistenti e, in molti casi, con un impatto limitato sulla qualità finale.

Molto meno esplorato è stato invece l’effetto delle applicazioni al suolo nelle fasi precoci di sviluppo del frutto, quando il tasso di traspirazione e, quindi, il flusso di calcio verso i tessuti in formazione, è più elevato.

Il presente articolo intende analizzare le variabili che determinano il successo potenziale delle applicazioni precoci di calcio al suolo per migliorare la consistenza e la condizione dei frutti alla raccolta e in post-raccolta, contribuendo alla sostenibilità tecnica ed economica del settore in un contesto di forte competizione internazionale.

Come si accumula il calcio nel frutto?

Le piante da frutto assorbono calcio dalla soluzione del suolo sotto forma di Ca²+, il cui ingresso nella radice avviene principalmente per flusso di massa associato al movimento dell’acqua. Una volta nella rizosfera, il calcio può essere mobilizzato verso lo xilema attraverso la via apoplastica, simplastica o entrambe.

Tuttavia, il trasporto preferenziale del calcio avviene attraverso l’apoplasto, il cui flusso dipende direttamente dalla traspirazione della parte aerea delle piante (White, 2001).

All’interno dell’albero, il calcio si sposta quasi esclusivamente attraverso lo xilema e, di conseguenza, la sua accumulazione nei diversi organi è determinata dall’intensità traspiratoria degli stessi.

Quest’ultima dipende a sua volta dalla superficie fogliare e dalla densità stomatica di ciascun organo (Winkler e Knoche, 2019).

Di conseguenza, le foglie accumulano concentrazioni di Ca maggiori rispetto ai frutti durante la stagione, data la loro più elevata traspirazione.

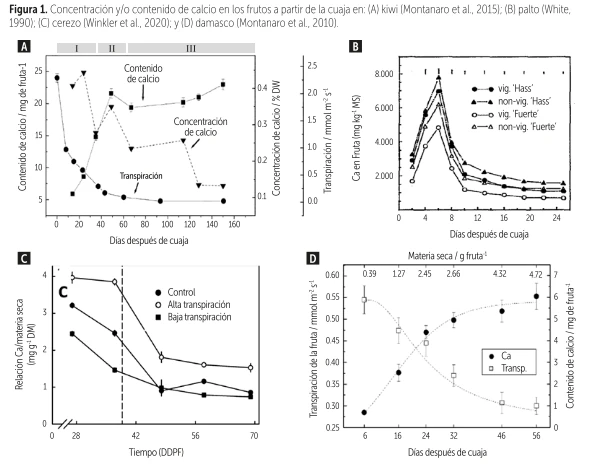

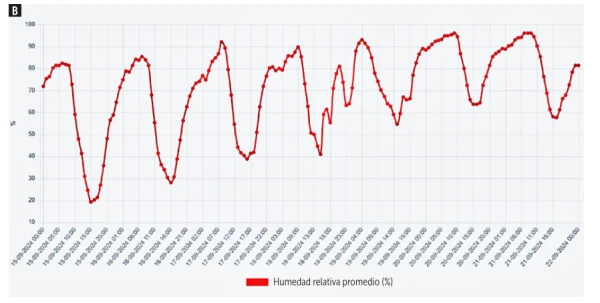

Tuttavia, durante lo sviluppo del frutto esiste una finestra critica per l’accumulo di questo catione, che per la ciliegia si colloca tra l’allegagione e circa 15-20 giorni dopo la piena fioritura (DDPF) (Winkler et al., 2020); 30 DDPF per il kiwi (Montanaro et al., 2015); 40 DDPF per l’avocado (White, 1990); e 25 DDPF per l’albicocco (Montanaro et al., 2010), periodo in cui la traspirazione del frutto raggiunge il suo massimo (Figura 1).

Figura 1. Concentrazione e/o contenuto di calcio nei frutti a partire dall’allegagione in: (A) kiwi (Montanaro et al., 2015); (B) avocado (White, 1990); (C) ciliegio (Winkler et al., 2020); e (D) albicocco (Montanaro et al., 2010).

Figura 1. Concentrazione e/o contenuto di calcio nei frutti a partire dall’allegagione in: (A) kiwi (Montanaro et al., 2015); (B) avocado (White, 1990); (C) ciliegio (Winkler et al., 2020); e (D) albicocco (Montanaro et al., 2010).

Frutto consistente dalle radici

L’importanza di applicare precocemente il calcio al suolo

La ciliegia cilena vive il suo momento più sfidante: dopo un decennio di espansione, l’ultima stagione è stata segnata da una diminuzione nei prezzi di vendita. Oggi la competitività dell’industria richiede frutti di buon calibro, consistenti, in eccellenti condizioni e con il massimo sfruttamento delle risorse disponibili.

In questo scenario, il calcio è un alleato strategico nella fisiologia del frutto, essendo determinante per la sua consistenza e per la vita di post-raccolta.

L’importanza di applicare precocemente il calcio al suolo

Nell’ultimo decennio, il ciliegio si è trasformato nel fruttifero più rilevante della frutticoltura cilena, raggiungendo oltre 76 mila ettari piantati (ODEPA, 2025) e con una marcata dipendenza dalle esportazioni verso la Cina, che concentra più del 90% degli invii (Muñoz, 2025).

Tuttavia, nell’ultima stagione i ritorni ai produttori hanno subito un forte calo a causa di una relativa sovrapproduzione e della maggiore esigenza del mercato di frutta di alta qualità.

Uno scenario in cui diventa imprescindibile migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse e, allo stesso tempo, garantire attributi qualitativi che permettano di differenziare la frutta e sostenere prezzi competitivi.

Tra i principali attributi, la consistenza della polpa è critica, sia per la preferenza dei consumatori sia per la sua stretta relazione con la resistenza ai danni meccanici, la tolleranza al trasporto prolungato e l’incidenza di marciumi in post-raccolta.

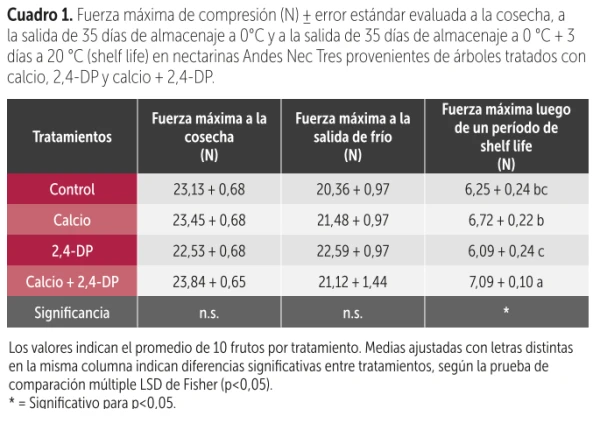

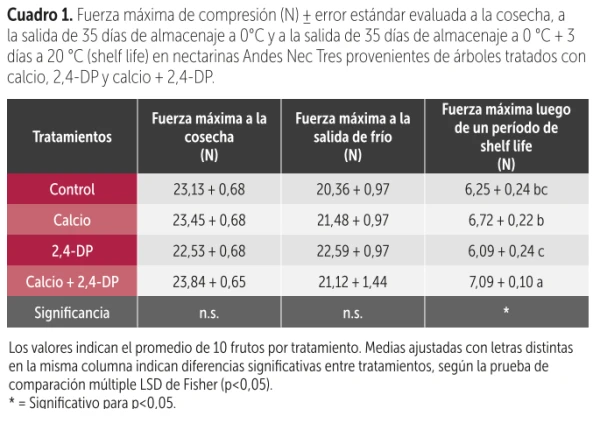

Tabella 1. Forza massima di compressione (N) ± errore standard valutata alla raccolta, dopo 35 giorni di conservazione a 0 °C e dopo 35 giorni di conservazione a 0 °C + 3 giorni a 20 °C (shelf life) in nettarine Andes Nec Tres provenienti da alberi trattati con calcio, 2,4-DP e calcio + 2,4-DP.

Tabella 1. Forza massima di compressione (N) ± errore standard valutata alla raccolta, dopo 35 giorni di conservazione a 0 °C e dopo 35 giorni di conservazione a 0 °C + 3 giorni a 20 °C (shelf life) in nettarine Andes Nec Tres provenienti da alberi trattati con calcio, 2,4-DP e calcio + 2,4-DP.

Ruolo del calcio nella consistenza

La consistenza del frutto è determinata in gran parte dalla struttura e dalla dinamica della parete cellulare, dove il calcio svolge un ruolo essenziale.

Questo catione non solo partecipa a processi fisiologici fondamentali come la segnalazione e l’integrità delle membrane, ma stabilizza anche le pectine della lamella mediana mediante la formazione di legami a “scatola di uova”, che conferiscono rigidità e riducono la perdita di coesione cellulare.

Di conseguenza, un’adeguata accumulazione di calcio nel frutto può ritardarne l’ammorbidimento, prolungarne la vita utile e aumentare la quota di frutta esportabile.

Sebbene siano state condotte numerose ricerche sulle applicazioni fogliari o immersioni post-raccolta con soluzioni ricche di calcio, i risultati si sono rivelati inconsistenti e spesso con un impatto limitato sulla qualità finale.

Fasi precoci e disponibilità

Molto meno esplorato è stato invece l’effetto delle applicazioni al suolo nelle fasi precoci dello sviluppo del frutto, quando il tasso di traspirazione e, quindi, il flusso di calcio verso i tessuti in formazione, è più elevato.

Il presente articolo intende analizzare le variabili che definiscono il successo potenziale delle applicazioni precoci di calcio al suolo per migliorare la consistenza e la condizione della frutta alla raccolta e in post-raccolta, contribuendo alla sostenibilità tecnica ed economica dell’industria in un contesto di alta competizione internazionale.

Come si accumula il calcio nel frutto?

Le piante da frutto assorbono calcio dalla soluzione del suolo sotto forma di Ca²+, il cui ingresso nella radice avviene principalmente per flusso di massa associato al movimento dell’acqua. Una volta nella rizosfera, il calcio può muoversi verso lo xilema per via apoplastica, simplastica o entrambe.

Tuttavia, il trasporto preferenziale del calcio avviene attraverso l’apoplasto, il cui flusso dipende direttamente dalla traspirazione della parte aerea delle piante (White, 2001).

All’interno dell’albero, il calcio si sposta quasi esclusivamente attraverso lo xilema e, di conseguenza, la sua accumulazione nei diversi organi è determinata dall’intensità traspiratoria degli stessi. Quest’ultima dipende a sua volta dalla superficie fogliare e dalla densità stomatica di ciascun organo (Winkler e Knoche, 2019).

Di conseguenza, le foglie accumulano concentrazioni di Ca maggiori rispetto ai frutti durante la stagione, data la loro più elevata traspirazione.

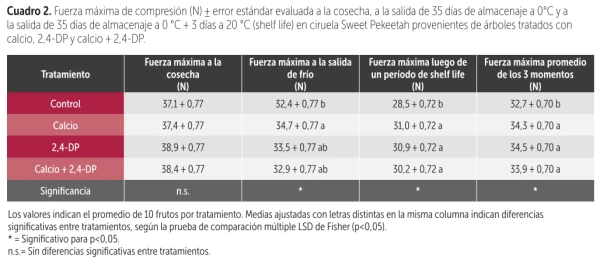

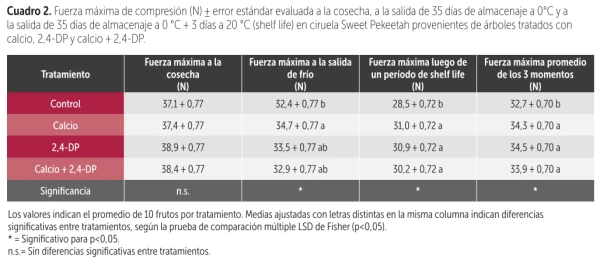

Tabella 2. Forza massima di compressione (N) ± errore standard valutata alla raccolta, dopo 35 giorni di conservazione a 0 °C e dopo 35 giorni di conservazione a 0 °C + 3 giorni a 20 °C (shelf life) in susine Sweet Pekeetah provenienti da alberi trattati con calcio, 2,4-DP e calcio + 2,4-DP.

Tabella 2. Forza massima di compressione (N) ± errore standard valutata alla raccolta, dopo 35 giorni di conservazione a 0 °C e dopo 35 giorni di conservazione a 0 °C + 3 giorni a 20 °C (shelf life) in susine Sweet Pekeetah provenienti da alberi trattati con calcio, 2,4-DP e calcio + 2,4-DP.

Tuttavia, durante lo sviluppo del frutto esiste una finestra critica per l’accumulo di questo catione, che per la ciliegia si colloca tra l’allegagione e circa 15-20 giorni dopo la piena fioritura (DDPF) (Winkler et al., 2020); 30 DDPF per il kiwi (Montanaro et al., 2015); 40 DDPF per l’avocado (White, 1990); e 25 DDPF per l’albicocco (Montanaro et al., 2010), periodo in cui la traspirazione del frutto raggiunge il suo massimo (Figura 1).

Una volta che i frutti superano questa fase critica, la funzionalità dello xilema diminuisce drasticamente e l’effetto di diluizione riduce la concentrazione di Ca, limitando la finestra effettiva di accumulo a poche settimane, a seconda della specie e della zona di coltivazione.

In effetti, in uno studio realizzato sull’albicocco da Montanaro et al. (2010), i risultati hanno dimostrato che oltre l’83% del contenuto totale di calcio nel frutto si accumulò durante le prime quattro settimane successive all’allegagione, con la massima velocità di accumulo nelle prime due settimane.

Inoltre, l’ingresso di calcio cessò in concomitanza con la riduzione della traspirazione.

Fattori ambientali e gestione

Questo studio concluse che la traspirazione del frutto è responsabile di oltre il 60% del calcio totale che entra nel frutto durante la stagione, e suggerisce che una disponibilità ottimale di calcio nel suolo e la sua distribuzione verso i frutti nelle prime settimane di crescita siano essenziali per promuovere l’accumulo di questo nutriente nei frutti.

Al contrario, in zone con primavere fredde, elevata umidità relativa e cieli nuvolosi prolungati si riduce la traspirazione dei frutti e aumentano le probabilità di ottenere frutti molli. Un effetto simile può verificarsi con la presenza di coperture durante le prime settimane dopo l’allegagione, poiché queste tendono ad aumentare l’umidità relativa dell’ambiente e a ridurre la traspirazione della frutta nei periodi critici di accumulo del calcio.

Pertanto, la gestione del calcio nel ciliegio richiede un’integrazione precisa di concimazione precoce, comprensione della fisiologia del frutto e adattamento alle condizioni ambientali, con l’obiettivo di produrre frutta consistente, di alta qualità e adatta all’esportazione.

Strategie per incrementare la consistenza

Dal punto di vista agronomico, l’applicazione di calcio al suolo precoce in stagione dipende direttamente dalla disponibilità di questo catione per stabilizzare le pectine e conferire rigidità strutturale. La sintesi e il trasporto delle auxine, in particolare dell’acido indolacetico (IAA), sono elevati in questo periodo e potrebbero agire come segnale fisiologico che promuove la mobilizzazione del calcio verso i frutti e altri organi in attivo sviluppo.

Su questa base fisiologica è stata progettata una prova su nettarine della varietà Andes Nec 3, caratterizzata da una certa tendenza all’ammorbidimento.

Il trattamento ha combinato l’applicazione di 20 unità di calcio (10 in prefioritura e 10 in post-allegagione) insieme all’auxina sintetica 2,4-DP (75 mg L⁻¹), applicata nella fase di caduta dell’80% dei petali.

I risultati ottenuti indicano che la somma di entrambe le strategie ha migliorato significativamente la consistenza dei frutti (Tabella 1) e ridotto la farinosità dopo la conservazione in freddo più tre giorni a 22 °C (Figura 1) (Quintanilla et al., 2025).

Per valutare la consistenza di questi risultati, sono stati implementati gli stessi trattamenti nelle susine Sweet Pekeetah durante la stagione 2023-2024, dove sia il calcio, sia il fitoregolatore, sia la combinazione di entrambi hanno incrementato la consistenza rispetto al controllo (Tabella 2).

Questi risultati non solo confermano l’importanza di un adeguato apporto di calcio nelle fasi precoci, ma evidenziano anche il potenziale delle auxine come strumento fisiologico per indirizzare e potenziare la sua ripartizione verso i frutti.

Tuttavia, sono necessari ulteriori studi su altre specie frutticole per comprendere i meccanismi fisiologici che spiegano tali risultati e per ottimizzare la gestione di questa tecnica in vista della sua implementazione nei frutteti.

È necessario applicare calcio al suolo considerando che i terreni e le acque del Cile centrale sono ricchi di questo ione?

Un dubbio che ricorre con una certa frequenza nell’industria è se sia davvero necessario applicare calcio al suolo per migliorare la consistenza del frutto, considerando tre argomenti principali:

- la maggior parte dei suoli della zona centrale del Cile possiede alte concentrazioni di calcio,

- molte delle acque di irrigazione contengono anch’esse quantità significative di questo nutriente,

- la frutta accumula, in termini assoluti, relativamente poco calcio se confrontata con altri cationi come K⁺ o Mg²⁺.

Questi ragionamenti non sono privi di fondamento. Tuttavia, le evidenze empiriche e scientifiche suggeriscono una risposta affermativa: sì, è necessaria una strategia di fertilizzazione calcica mirata specificamente al frutto.

La motivazione è al tempo stesso fisiologica e agronomica. Durante un periodo molto ristretto – dall’allegagione fino a quando il frutto del ciliegio raggiunge 5-8 mm di diametro – è fondamentale generare una linfa xilematica straordinariamente ricca di calcio, capace di sostenere gli intensi processi di divisione cellulare e di deposizione della parete cellulare che determinano la consistenza e la fermezza della ciliegia.

In condizioni naturali, il calcio disponibile nel suolo potrebbe essere sufficiente a coprire i fabbisogni fisiologici di base dell’albero, ma probabilmente non basta a costruire la “superfrutta” che la frutticoltura moderna richiede.

Ottenere la “superfrutta”

Una ciliegia in grado di mantenere la propria fermezza, resistere a un lungo viaggio verso mercati lontani come la Cina ed essere esposta sugli scaffali con uno standard qualitativo pari o superiore a quello della frutta prodotta più vicino ai centri di consumo.

In questo contesto, la fertilizzazione calcica al suolo non deve essere intesa unicamente come un apporto nutrizionale, bensì come uno strumento strategico per modificare la concentrazione del calcio nella linfa xilematica durante la finestra critica di accumulo.

Questo approccio, basato sulla fisiologia del trasporto minerale, consente di andare oltre le condizioni “naturali” di nutrizione dell’albero e di orientarne il metabolismo verso l’ottenimento di frutti con maggiore fermezza e lunga vita post-raccolta, attributi indispensabili nello scenario competitivo attuale.

Ma 20 o 30 kg di calcio sono sufficienti?

Per rispondere, si può fare il seguente esercizio: se un suolo della zona centrale ha 10 meq/100 g di calcio scambiabile (una concentrazione classificata come alta) e una densità apparente di 1,4 g/cm³, dovrebbe contenere circa 2,8 g/L di calcio scambiabile.

Assumendo che le radici di un albero colonizzino attivamente circa 100 L di suolo, ogni albero dispone di circa 280 g di calcio scambiabile nella porzione di terreno esplorata dalle sue radici.

Tuttavia, benché il suolo possa contenere una grande riserva di calcio, solo una piccola parte è effettivamente disciolta nell’acqua del suolo e disponibile per la radice in un determinato momento. Secondo Mengel e Kirkby (2001), questa quantità è generalmente compresa tra 20 e 100 mg per litro d’acqua, anche in suoli ben provvisti di calcio.

In altre parole, la maggior parte del calcio rimane “immagazzinata” nel complesso di scambio del suolo e viene rilasciata gradualmente man mano che le radici lo assorbono.

Come spiegano Weil e Brady (2017), esiste un equilibrio dinamico: quando la soluzione si impoverisce, viene reintegrata dalla riserva di scambio.

In termini semplici, Sparks (2003) osserva che nella maggior parte dei suoli agricoli appena l’1% del calcio totale scambiabile si trova effettivamente in soluzione in un dato momento.

Flusso continuo di calcio

Questo implica che la pianta non accede mai a tutto il calcio in una sola volta, ma lo riceve tramite un flusso continuo che dipende dall’umidità, dalla conducibilità elettrica e dalla capacità del suolo di reintegrare la soluzione.

Un’applicazione di 30 kg/ha di calcio elementare al suolo equivale a circa 30 g di calcio per albero in un frutteto di 1000 piante/ha.

In base ai concetti appena descritti, e considerando che l’obiettivo delle applicazioni di calcio al suolo è aumentare la concentrazione di calcio nella soluzione circolante, tale quantità è in grado di incrementare significativamente la concentrazione naturale di calcio disponibile, anche in suoli già ricchi.

Applicazioni precoci di calcio

Ruolo del deficit di pressione di vapore, della temperatura del suolo e della traspirazione primaverile

Nella produzione di ciliegie, un altro tema ricorrente riguarda l’efficienza delle applicazioni di calcio al suolo effettuate tra settembre e ottobre. Alcuni tecnici agricoli sostengono che, in quel periodo, le basse temperature del suolo limitino l’attività radicale e quindi l’assorbimento di calcio, rendendo la fertilizzazione inefficace.

Tuttavia, la fisiologia vegetale indica che uno dei principali motori che spingono il trasporto del calcio dalle radici ai frutti in sviluppo non è solo la temperatura del suolo, ma il deficit di pressione di vapore dell’aria (DPV), ossia la differenza di pressione di vapore tra la superficie evaporante (fiori, frutti appena allegati) e l’aria circostante.

Il DPV è determinante perché regola fortemente la traspirazione e quindi il flusso d’acqua che costituisce il principale veicolo del calcio verso i frutti.

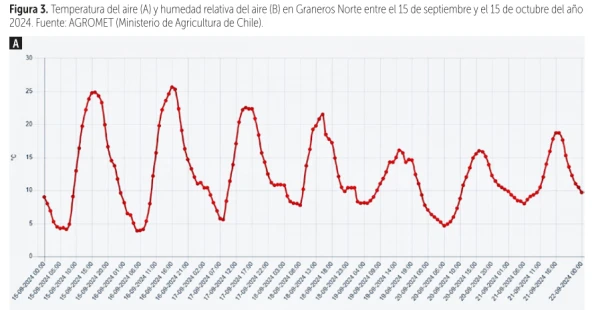

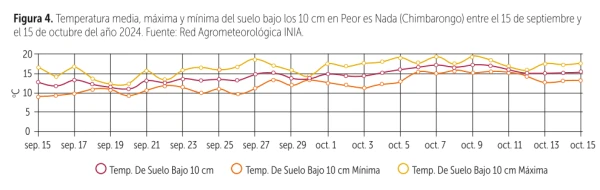

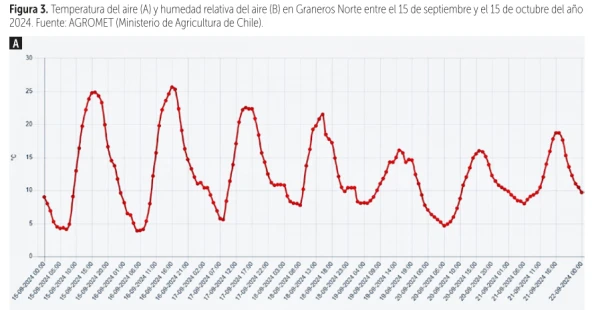

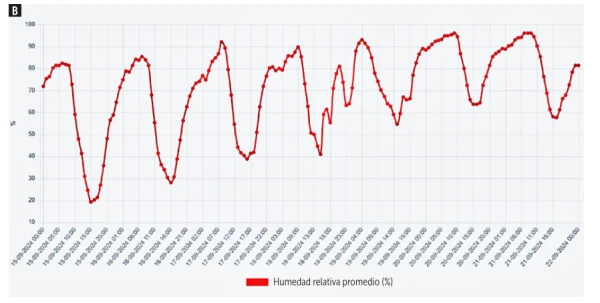

Figura 3. Temperatura dell’aria (A) e umidità relativa dell’aria (B) a Graneros Norte tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2024. Fonte: AGROMET (Ministero dell’Agricoltura del Cile).

Figura 3. Temperatura dell’aria (A) e umidità relativa dell’aria (B) a Graneros Norte tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2024. Fonte: AGROMET (Ministero dell’Agricoltura del Cile).

Classificazione del DPV

- DPV ottimale: 0,8 – 1,5 kPa. Permette un flusso traspiratorio sostenuto, favorendo l’arrivo del calcio ai frutti in accrescimento.

- DPV molto basso: < 0,5 kPa. Indica atmosfera umida; la traspirazione è limitata e la mobilizzazione del calcio si riduce.

- DPV molto alto: > 1,8 kPa. Indica aria molto secca; provoca chiusura stomatica e limita sia la traspirazione sia il trasporto dei nutrienti.

Per mostrare la rilevanza pratica di questo fenomeno, si può considerare un esempio concreto della zona di Graneros, regione di O’Higgins, in Cile.

Secondo AGROMET (Ministero dell’Agricoltura cileno), il 15 settembre 2024 alle 13:30 la temperatura dell’aria era di 22,2 °C e l’umidità relativa del 30% (Figura 3).

Proiettando questi dati su un diagramma psicrometrico si ottiene un DPV di 1,4 kPa, valore che rientra nell’intervallo ottimale di traspirazione.

Traspirazione primaverile e assorbimento del calcio

Questo dimostra che, durante la primavera precoce — nelle fasi di fioritura, allegagione e post-allegagione — le condizioni atmosferiche possono essere sufficientemente favorevoli affinché i frutti piccoli sperimentino una traspirazione efficace, mobilitando il calcio al loro interno.

Tuttavia, è necessario valutare queste variabili in ogni zona produttiva, con l’obiettivo di comprendere, attraverso dati oggettivi, se gli alberi stiano effettivamente traspirando in un determinato momento.

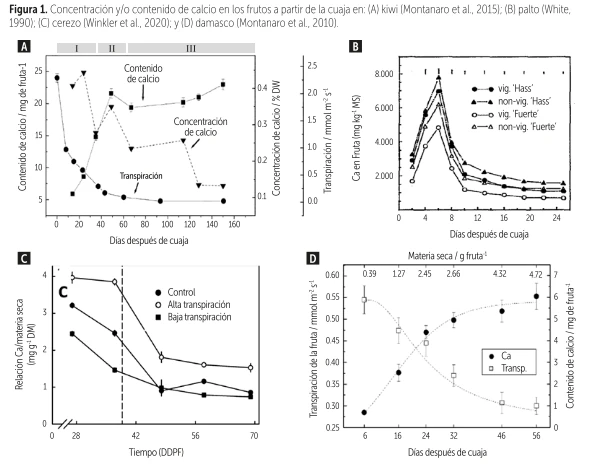

Un’altra obiezione frequentemente sollevata riguardo l’applicazione precoce di calcio nei fruttiferi è l’inefficienza di tale pratica in primavera, poiché tra settembre e ottobre il suolo potrebbe essere ancora troppo freddo per favorire una crescita radicale attiva e, di conseguenza, un’adeguata assorbimento di calcio.

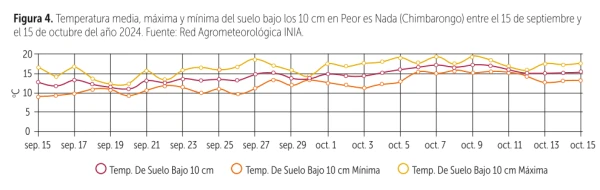

Tuttavia, i dati strumentali mostrano che questa percezione non coincide necessariamente con la realtà. Secondo la banca dati dell’INIA (2024) per Chimbarongo — zona rappresentativa della produzione di ciliegie in Cile —, tra il 15 settembre 2024 e il 15 ottobre 2025 le temperature al di sotto dei 10 cm hanno registrato valori minimi oscillanti tra i 10 e i 12 °C, mentre la media si è mantenuta costantemente attorno ai 15 °C, e in diversi momenti le massime hanno superato i 20 °C (Figura 4).

Figura 4. Temperatura media, massima e minima del suolo a 10 cm di profondità a Peor es Nada (Chimbarongo) tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2024. Fonte: Rete Agrometeorologica INIA.

Figura 4. Temperatura media, massima e minima del suolo a 10 cm di profondità a Peor es Nada (Chimbarongo) tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2024. Fonte: Rete Agrometeorologica INIA.

Temperature e attività radicale

Tali intervalli sono compatibili con la riattivazione metabolica delle radici e con i processi di assorbimento dei nutrienti essenziali, incluso il calcio.

A ciò si aggiunge che, secondo la stessa analisi, al di sotto dei 40 cm la temperatura del suolo rimane stabile a 15 °C per tutto l’anno, fornendo un ambiente uniforme per il funzionamento dell’apparato radicale più profondo.

Di conseguenza, e in termini generali, i suoli della zona centrale in questa fase fenologica non presenterebbero condizioni limitanti così estreme come spesso si presume, offrendo piuttosto un contesto adeguato affinché le applicazioni precoci di calcio contribuiscano al rifornimento del nutriente nei tessuti in crescita, dove la sua incorporazione strutturale risulta critica per lo sviluppo e la qualità del frutto.

Anche in questo caso, è necessario valutare ogni zona produttiva con dati oggettivi per verificare le condizioni termiche in cui si trovano le radici in primavera.

E le riserve di calcio?

Un aspetto poco discusso nella nutrizione calcica dei fruttiferi è il ruolo delle riserve di calcio presenti nel legno fruttifero e nelle strutture perenni.

Alcune evidenze sperimentali mostrano che la concentrazione di calcio nella corteccia diminuisce progressivamente a partire dal germogliamento (Mason e Whitfield, 1960), mentre parallelamente si osserva un’elevata concentrazione di calcio nei vasi xilematici all’inizio della stagione di crescita (Wieneke, 1969; Ferguson e Turner, 1981).

Questo comportamento è particolarmente logico nelle specie caducifoglie che fioriscono prima di emettere nuovi germogli, poiché la domanda iniziale di calcio non potrebbe essere soddisfatta esclusivamente dall’assorbimento radicale precoce.

Oggi si sa che il calcio può essere immagazzinato sotto forma di ossalato di calcio (CaOx) nel legno, derivato dalla sintesi dell’ascorbato, e che esistono enzimi specifici responsabili della degradazione di questi cristalli quando il nutriente è nuovamente richiesto per funzioni metaboliche, come l’enzima ossalato ossidasi.

Distribuzione e funzione del CaOx

Restano però aperti alcuni interrogativi rilevanti: dove si localizza principalmente questo CaOx che potrebbe alimentare i frutti nelle prime fasi? Un’ipotesi plausibile è che si trovi nel legno fruttifero — dardi, rametti e branche principali — strutture che svolgono un ruolo chiave come organi di riserva e di supporto.

Per quanto riguarda la sua formazione, si ipotizza che il CaOx si accumuli in concomitanza con i processi di traspirazione: il calcio, trasportato nel flusso xilematico, precipiterebbe come ossalato in tessuti caratterizzati da elevata attività stomatica.

In base a questa ipotesi, il momento critico per l’accumulo di tali riserve sarebbe durante la differenziazione di dardi e rametti, mentre queste strutture sono ancora verdi e con stomi funzionali.

Una volta lignificate, la traspirazione si riduce drasticamente e la capacità di accumulare ulteriormente calcio sotto forma di ossalato risulterebbe limitata.

Questi interrogativi, fondamentali per la progettazione di una strategia di gestione della nutrizione calcica finalizzata a favorire l’accumulo di calcio negli organi di riserva, sono attualmente oggetto di studio da parte del nostro gruppo di ricerca, con l’obiettivo di fornire a breve nuove informazioni per migliorare le pratiche di fertilizzazione calcica nei frutteti.

Fonte immagine apertura: SL Fruit Service

José Ignacio Covarrubias, Fernanda Vasquez, Francisco Quintanilla e Thomas Fichet

Redagricola

Cherry Times - Tutti i diritti riservati