Negli ultimi trent’anni, il Cile si è affermato come un attore fondamentale della frutticoltura mondiale. Il Paese è oggi il quinto esportatore di frutta a livello globale e il primo dell’emisfero australe, un risultato reso possibile grazie all’innovazione, alla ricerca e, senza dubbio, ai vantaggi agroclimatici di cui gode.

Tuttavia, il Cile è anche uno dei Paesi con maggiore rischio idrico al mondo, occupando il 18º posto a livello globale e il primo in America Latina, principalmente a causa del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici che ne derivano. Tutto ciò accade nonostante il contributo del Paese alle emissioni di gas serra sia minimo.

Queste condizioni impongono una gestione più efficiente delle risorse, in particolare dell’acqua, come una necessità imprescindibile, non più come una scelta facoltativa in un contesto sempre più sfidante.

Sebbene la diffusione dell’irrigazione tecnificata sia aumentata in modo significativo, oggi interessa solo il 62% delle superfici frutticole e appena il 38% dei frutticoltori con meno di 40 ettari (secondo il Censimento Agricolo 2022). A ciò si aggiungono le ingenti perdite potenziali dovute a una gestione inadeguata di input come i fertilizzanti, spesso applicati con dosaggi errati o in modo inefficiente.

L'efficienza dell'azoto

Per esempio, consideriamo un caso ipotetico: un produttore applica 100 kg/ha di urea per ottenere 12.000 kg di ciliegie. Poiché l’urea contiene il 46% di azoto, ne deriva un utilizzo di 383 mg di azoto ogni 100 g di ciliegie prodotte. Tuttavia, studi condotti dal Centro de Pomáceas dell’Università di Talca mostrano che, nella realtà cilena, il contenuto medio di azoto nelle ciliegie varia tra 150 e 210 mg/100 g di peso fresco.

Una parte dell’azoto applicato viene effettivamente assorbita dalla biomassa vegetativa, ma rimane all’interno del ciclo del suolo, poiché non viene esportata con la frutta. Inoltre, spesso si dimentica che il suolo stesso è un importante serbatoio naturale di azoto. Sorge dunque la domanda inevitabile: possiamo fare di meglio?

Come irrigare in modo efficiente

L’irrigazione è la pratica che più influenza resa e qualità del frutto, compresi condizione e calibro. Per gestirla correttamente è necessario comprendere il concetto di evapotraspirazione (ET). Secondo lo Studio FAO 56 su Irrigazione e Drenaggio (1998), l’evapotraspirazione è la combinazione di due processi:

- l’evaporazione dell’acqua dal suolo,

- la traspirazione delle piante.

Quest’ultima è essenziale nello scambio gassoso, indispensabile per la fotosintesi, l’assimilazione degli zuccheri e l’assorbimento dei nutrienti.

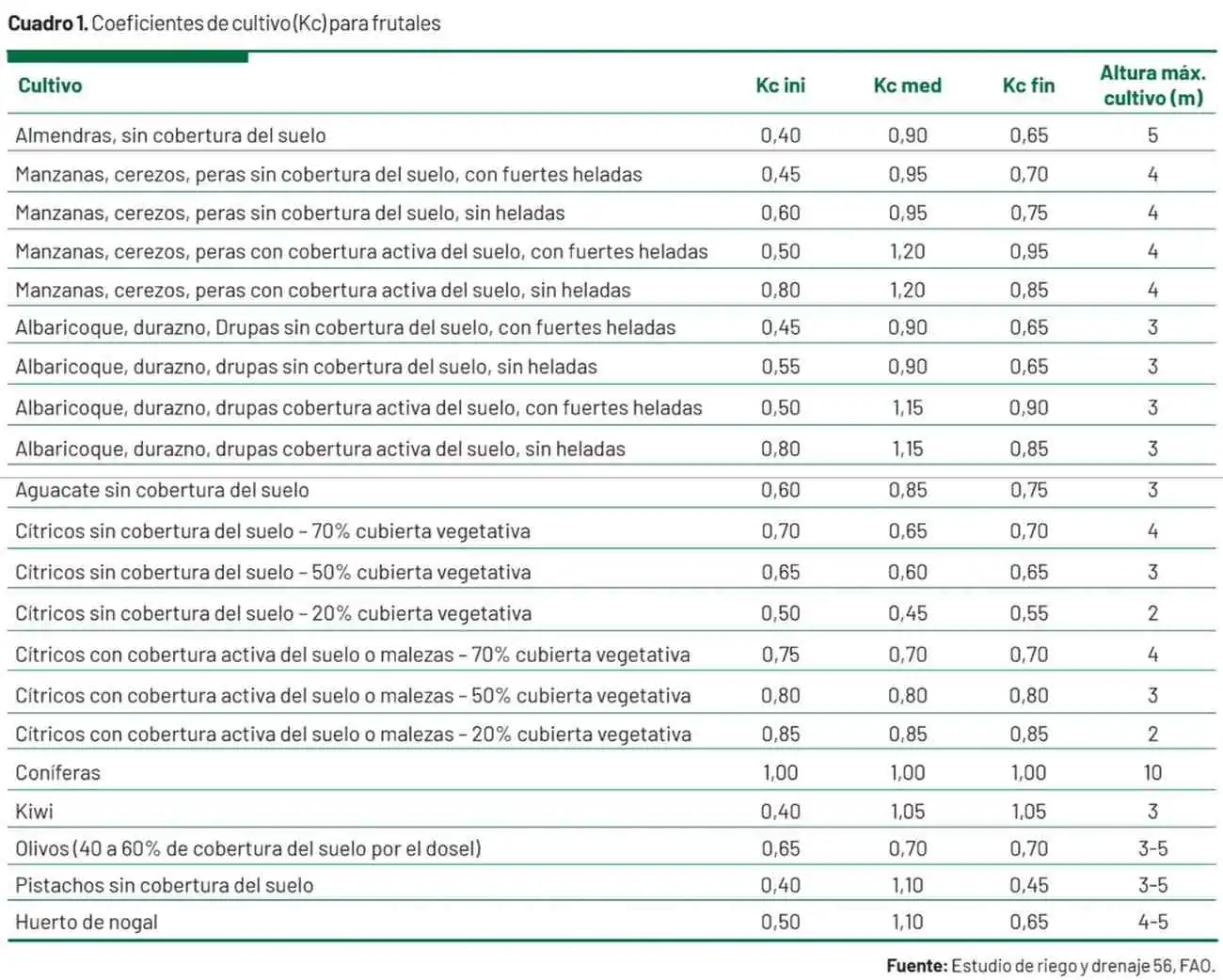

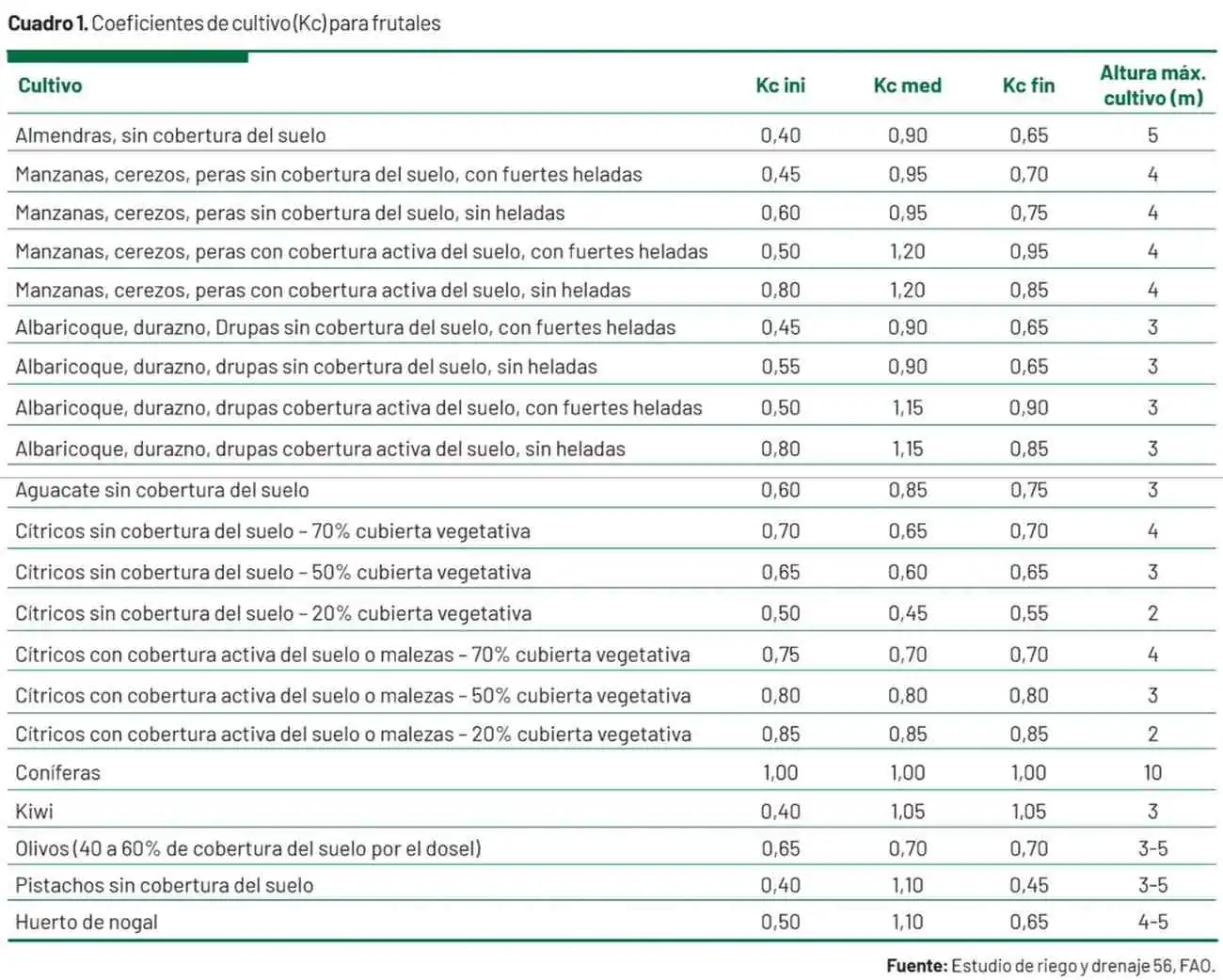

La ET, espressa in millimetri (mm), dipende da fattori climatici (temperatura, umidità, radiazione solare e vento) e da caratteristiche del coltivo (altezza, resistenza al vento, indice di area fogliare, architettura della pianta). A livello pratico, si utilizza la evapotraspirazione colturale (ETc), determinata con la formula:

ETc = Kc × ETo

dove:

- ETc: evapotraspirazione del coltivo (mm)

- Kc: coefficiente colturale (senza unità)

- ETo: evapotraspirazione di riferimento (mm)

La ETo può essere consultata sul sito agrometeorologia.cl/evapotranspiracion o calcolata tramite una propria stazione meteorologica. Il coefficiente Kc varia in base allo stadio fenologico, sviluppo della biomassa e alla traspirazione. I suoi valori oscillano da 0 (nessun bisogno di irrigazione) a 1 (massima necessità).

Immagine 1. Stazione metereologica

Immagine 1. Stazione metereologica

Per esempio: un produttore di pesche nella zona di Rancagua, vicino al fiume Cachapoal, con suolo franco-limoso sabbioso, deve calcolare l’irrigazione per la settimana 21–27 ottobre. La sua stazione meteorologica indica una ETo di 34,44 mm. Con un Kc di 0,9 (valore medio proposto dalla FAO per il pesco), ottiene:

ETc = 34,44 × 0,9 = 30,9 mm

Quindi dovrà reintegrare circa 31 mm d’acqua nella settimana. Poiché il suo suolo è a drenaggio elevato, dovrà suddividere i turni di irrigazione per evitare perdite per lisciviazione.

Tecnologie e strumenti

Per perfezionare la gestione, può integrare i calcoli con sonde di umidità del suolo, come quelle a capacitazione (FDR) o riflettometria nel dominio del tempo (TDR), che stimano il contenuto idrico e la sua variazione nel tempo. Installate a varie profondità, permettono di monitorare il movimento dell’acqua nel profilo del suolo e individuare il momento ottimale per irrigare.

Tabella 1. Coefficienti colturali (Kc) per frutteti

Tabella 1. Coefficienti colturali (Kc) per frutteti

Nutrizione

Una corretta gestione dell’irrigazione è la base di una stagione frutticola di successo, ma altrettanto importante è una nutrizione equilibrata delle colture.

Tradizionalmente, i piani nutrizionali si basano su schemi ereditati, spesso senza considerare le proprietà fisico-chimiche del suolo. Tuttavia, ogni coltura (e varietà) ha esigenze specifiche, e la disponibilità dei nutrienti in forma ionica dipende in gran parte dalle caratteristiche del terreno.

Poiché la maggior parte dei nutrienti viene assorbita dalle radici (tranne il carbonio, catturato dall’aria durante la fotosintesi), la struttura fisica del suolo è determinante: un suolo decompattato favorisce l’esplorazione radicale.

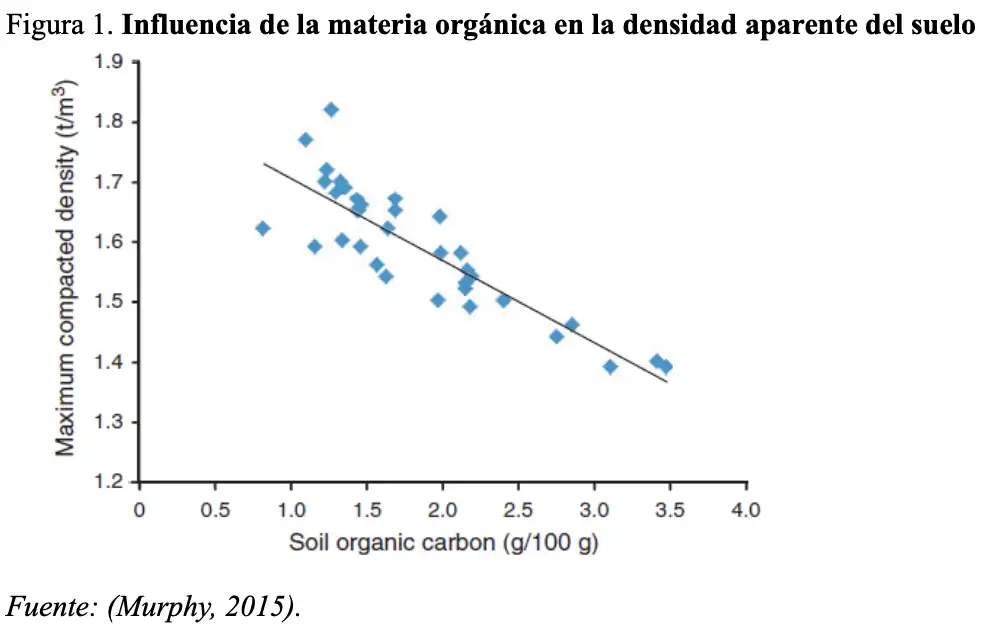

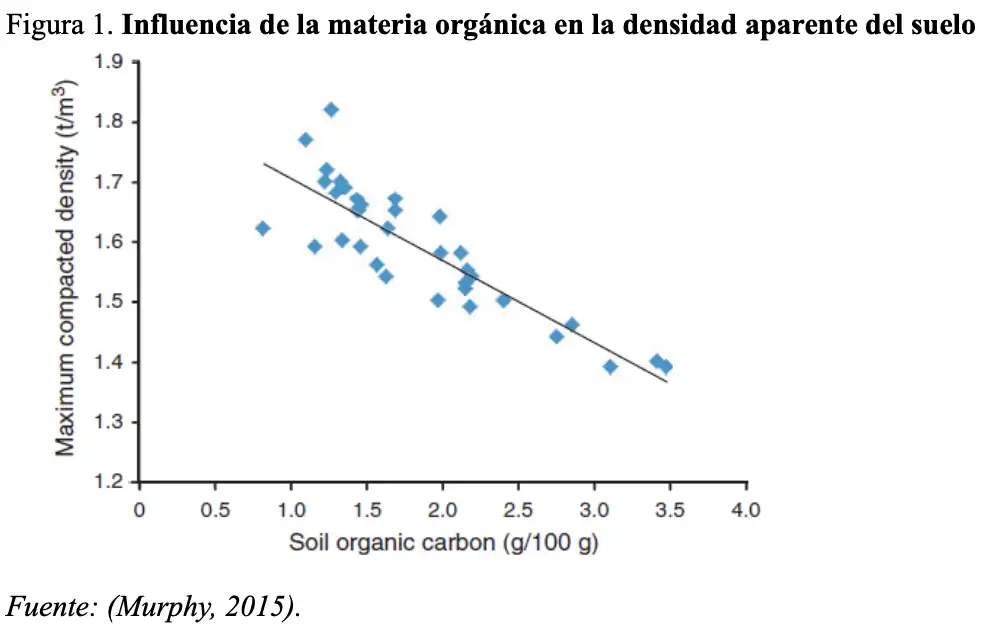

Studi come quello di Haslam (1996) hanno dimostrato un miglioramento della porosità e della stabilità degli aggregati con l’uso di estratti di alghe, mentre l’aggiunta di sostanze umiche aumenta il contenuto di carbonio organico, migliorando la densità apparente (Murphy, 2015).

Figura 1. Influenza della sostanza organica sulla densità apparente del suolo

Figura 1. Influenza della sostanza organica sulla densità apparente del suolo

Fertilità e bilanciamento

Dal punto di vista chimico, la base di una nutrizione efficiente è l’analisi del suolo, che consente di conoscere parametri fondamentali come il pH. Questo influenza la disponibilità e la mobilità dei nutrienti:

- Ferro, zinco e manganese sono più disponibili in suoli acidi (pH 5,0–6,5);

- Potassio, calcio e magnesio in suoli neutro-alcalini (pH 6,8–7,2).

Il fosforo, invece, ha un intervallo di assorbimento molto ristretto (pH 6,0–7,0). Al di fuori di questi limiti, si lega con calcio (in suoli alcalini) o con ferro/alluminio (in suoli acidi), diventando poco disponibile. Per migliorarne l’assorbimento, oggi si impiegano microrganismi solubilizzatori di fosforo (batteri Bacillus, Enterobacter, o funghi Penicillium e Aspergillus).

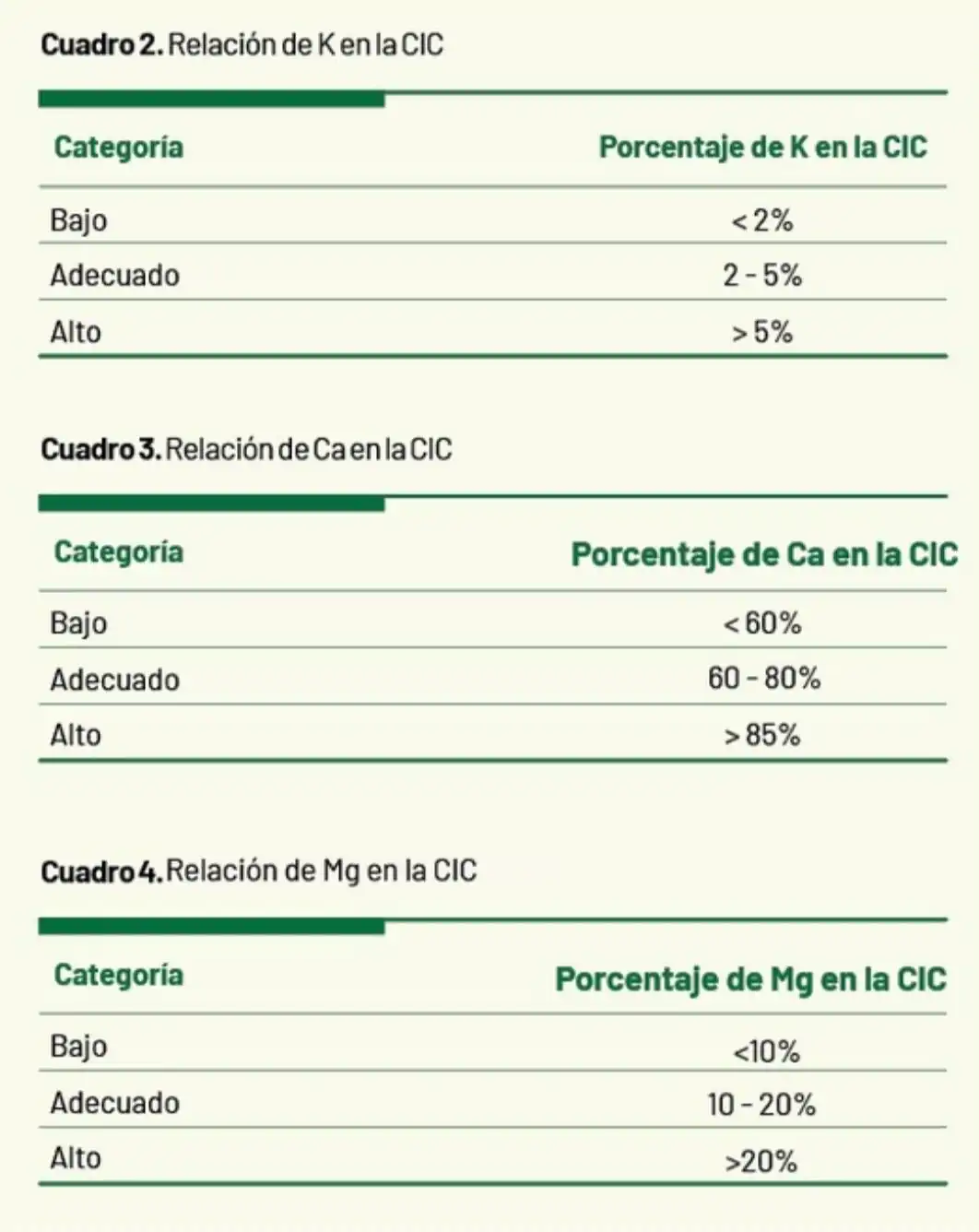

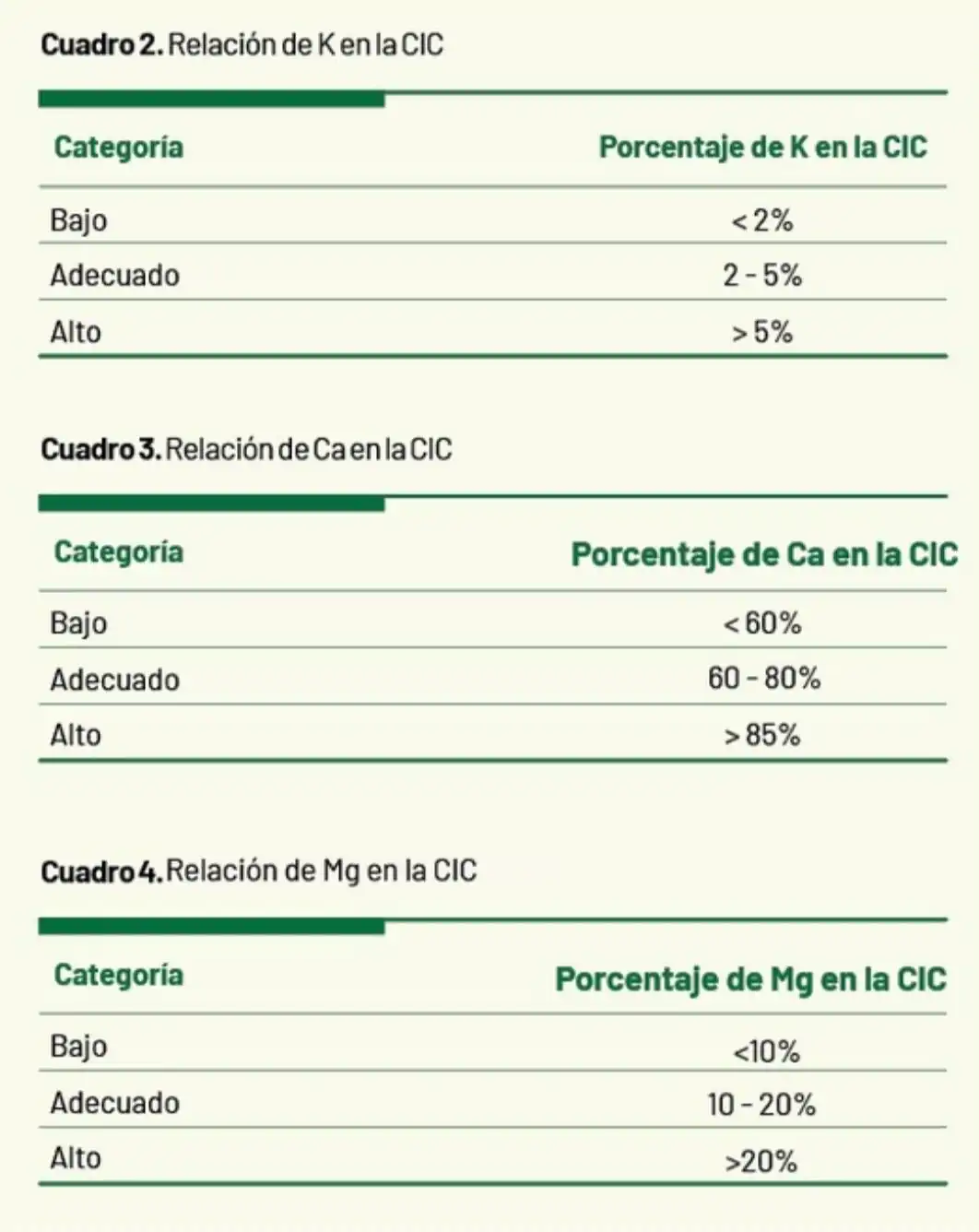

Tabella 2. Rapporto di K nella CEC - Tabella 3. Rapporto di Ca nella CEC Tabella 4. Tapporto di Mg nella CEC

Tabella 2. Rapporto di K nella CEC - Tabella 3. Rapporto di Ca nella CEC Tabella 4. Tapporto di Mg nella CEC

Un altro parametro chiave è la capacità di scambio cationico (CSC), che misura la capacità del suolo di trattenere nutrienti come Ca²⁺, Mg²⁺, K⁺ e Na⁺. Un suolo con alta CSC trattiene meglio i cationi, riducendo la lisciviazione e migliorando la fertilità. Tuttavia, squilibri tra questi elementi possono ostacolare l’assorbimento ottimale delle piante.

Infine, per valutare l’efficacia del programma nutrizionale, è utile eseguire analisi sui frutti al momento della raccolta. Confrontando i valori ottenuti con i dati di riferimento, si possono correggere i piani di concimazione per la stagione successiva, migliorando progressivamente l’efficienza nell’uso delle risorse.

Fonte immagini: Mundoagro

Rodrigo Belmar Zárate

Consulente tecnico - Master in Gestione del suolo e delle acque, Università del Cile

Cherry Times - Tutti i diritti riservati