La scelta del sistema di allevamento è una decisione fondamentale che definisce gran parte del successo produttivo ed economico del frutteto.

Ogni architettura deve essere selezionata con attenzione in base alla combinazione varietà/portinnesto, all’abitudine di fruttificazione, alle condizioni pedoclimatiche, alla disponibilità e al costo della manodopera, nonché alla capacità tecnica ed economica del produttore.

Sistemi di allevamento e produttività

Non esiste un unico sistema di allevamento standard.

Sistemi di allevamento del ciliegio in Cile e le loro caratteristiche

1° ottobre 2025 – Marlene Ayala e Andrés Valenzuela

La scelta di un sistema di allevamento ben adattato e correttamente gestito apporta benefici alla produttività del frutteto per tutta la sua vita utile. Per questo motivo, è essenziale comprendere che ogni specie possiede un’abitudine di crescita e fruttificazione che le conferisce, naturalmente, una determinata architettura. Il produttore deve conoscerla a fondo prima di implementare qualsiasi tipo di formazione.

Che si tratti di un sistema ad asse centrale, di una variante a spalliera o di un sistema a multi-asse, l’applicazione dei principi fisiologici della specie deve costituire la base per la gestione della combinazione varietà/portinnesto, tenendo conto anche di fattori come le condizioni pedoclimatiche locali e la disponibilità di manodopera.

La varietà guida il sistema

Il sistema di allevamento si adatta alla varietà, non il contrario.

In primo luogo si sceglie la varietà da coltivare, poi il portinnesto più adatto e infine il sistema di allevamento. Quest’ultimo deve essere funzionale alla varietà prescelta, in base alla zona e al mercato di destinazione.

L’abitudine di fruttificazione e la biologia floreale di una determinata varietà di ciliegio offrono indicazioni sulla sua produttività, ma la resa e la qualità saranno influenzate anche dal vigore del portinnesto e dall’interazione genetica tra i due. È quindi fondamentale comprendere questa interazione per scegliere il sistema di allevamento più idoneo.

Non esiste un sistema di allevamento “standard” per ogni combinazione varietà/portinnesto.

Fattori agronomici e gestionali

Il comportamento dell’albero rispetto a una data architettura dipende da molteplici fattori. Le caratteristiche del suolo, ad esempio, influiscono notevolmente sul vigore della pianta. A ciò si aggiungono le strategie di nutrizione, irrigazione e potatura, che giocano un ruolo determinante nella riuscita del sistema adottato.

Un elemento chiave nella scelta del sistema è la disponibilità di manodopera locale, da cui dipende l’efficienza nelle operazioni agronomiche come il diradamento e la raccolta. Altri due fattori cruciali sono la capacità economica del produttore e le sue competenze tecniche per implementare e gestire il sistema scelto.

Sistemi di allevamento utilizzati nei ciliegeti cileni

Sistema ad asse centrale

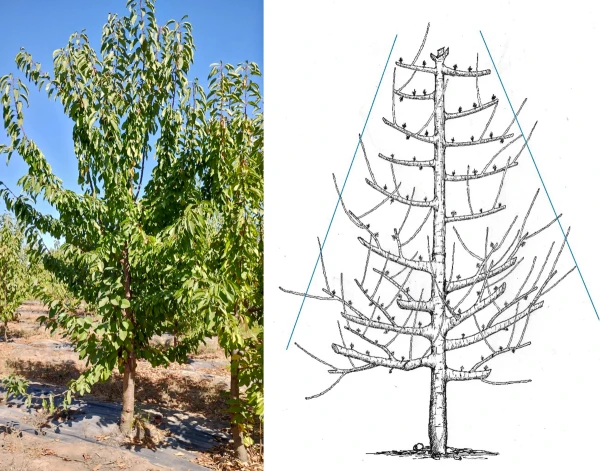

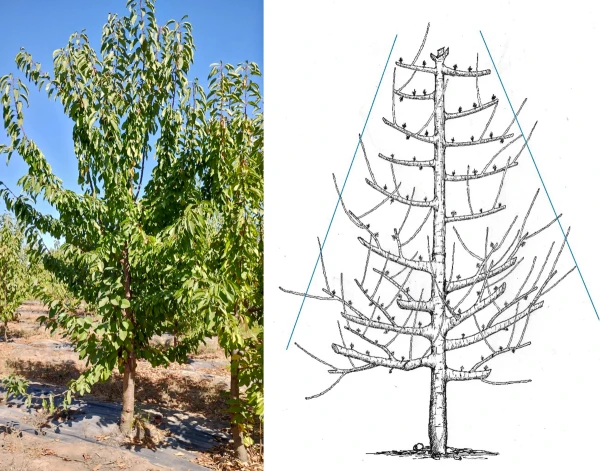

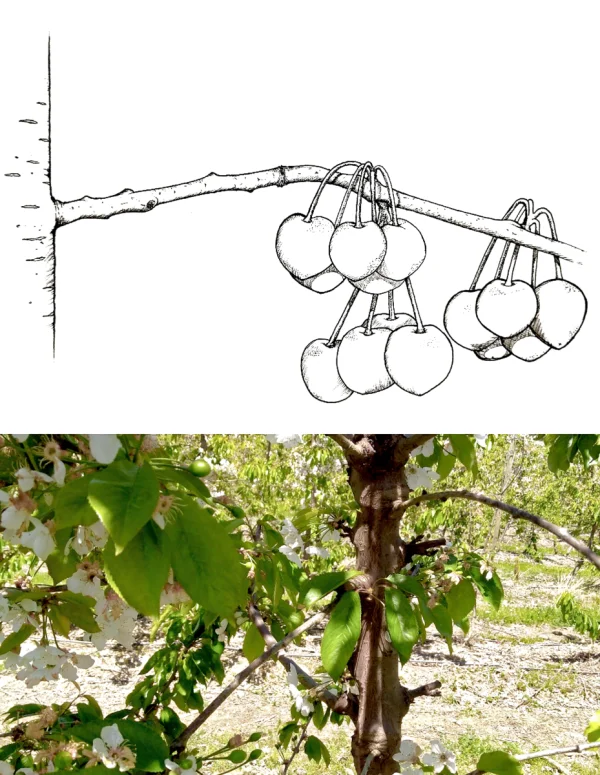

È uno dei più diffusi nei frutteti commerciali cileni. La chioma, tridimensionale, è composta da un unico asse, da cui si dipartono branche primarie che si ramificano in secondarie e terziarie, formando l’unità produttiva: rami con dardi fruttiferi e vegetativi distribuiti su legno di diverse età, e rametti di un anno che emergono da legno di 1, 2 o più anni (Fig. 1).

La struttura si articola in “piani” lungo l’asse, con età decrescente verso l’alto, assumendo una forma semi-conica. Spesso si ricorre all’inclinazione delle branche verso posizioni più orizzontali per agevolare la formazione dei piani e dei dardi fruttiferi.

La forma relativamente “libera” dell’asse centrale rende la manutenzione strutturale del sistema meno rigorosa.

Figura 1. Sistema ad asse centrale cileno

Figura 1. Sistema ad asse centrale cileno

Tuttavia, proprio questa caratteristica fa sì che operazioni come la potatura, il diradamento e la raccolta richiedano una maggiore quantità di manodopera rispetto ad altri sistemi di allevamento, poiché la chioma cresce in altezza e volume, rendendo obbligatorio l’uso di scale tradizionali.

L’asse centrale si forma principalmente attraverso un taglio di ribassamento effettuato durante il primo inverno, con l’obiettivo di favorire la formazione delle branche primarie. La risposta in termini di ramificazione può variare a seconda del vigore della combinazione varietà/portinnesto utilizzata e del suo grado di acrotomia (cioè la dominanza apicale che influenza la ramificazione laterale lungo l’asse). Un’alternativa è non eseguire il ribassamento dell’asse e promuovere la germinazione tramite incisioni e l’uso di regolatori di crescita.

Una pratica comune nel sistema cileno ad asse centrale è l’impiego di regolatori della crescita (citochinine e giberelline) combinato con incisioni nel floema lungo l’asse, in corrispondenza delle gemme vegetative allo stadio di “punta verde” (Fig. 2).

Figura 2. Uso di regolatori della crescita per stimolare la germogliazione laterale

Figura 2. Uso di regolatori della crescita per stimolare la germogliazione laterale

Gestione dell’architettura dell’albero

Dopo la germogliazione, si ricorre spesso all’ortofitia, con lo scopo di inclinare le branche primarie in posizione più orizzontale (tra 60° e 90°) e ordinarle in “piani” con vigore differenziato. In generale, il numero di branche primarie varia da 15 a 22 lungo l’asse, a seconda dell’altezza della pianta (tra 2,8 e 3,5 m). Le branche dei piani inferiori devono essere più robuste e permanenti rispetto a quelle dei piani superiori, che sono più giovani e vengono rinnovate più frequentemente (Fig. 3).

Figura 3. Inclinazione delle branche primarie nel sistema ad asse centrale

Figura 3. Inclinazione delle branche primarie nel sistema ad asse centrale

In questo sistema è fondamentale controllare il vigore nella parte superiore dell’albero, poiché si sviluppano succhioni che ombreggiano la base delle branche primarie, provocando la morte dei dardi fruttiferi.

Il sistema ad asse centrale è semiprecoce e può essere adottato praticamente con qualsiasi combinazione varietà/portinnesto (es. Lapins/Colt, Lapins/Gisela®6, Santina/MaxMa14), rendendolo un sistema flessibile da implementare.

Le distanze di impianto variano da 2,0 a 3,0 m sulla fila e da 3,5 a 4,0 m tra le file, corrispondenti a densità comprese tra 800 e 1.400 alberi/ha.

Limiti del sistema ad asse centrale

Svantaggi del sistema ad asse centrale

Tra gli svantaggi si segnalano:

- Maggiore richiesta di manodopera, dovuta alla complessità delle operazioni (soprattutto raccolta);

- Volume elevato della chioma, che può causare un eccessivo ombreggiamento all’interno della pianta se non si mantiene una forma conica;

- Difficoltà nella ramificazione per combinazioni varietà/portinnesto con marcata tendenza acrotonica.

Spalliere a V e a Y

SPALLIERA A “V” E SPALLIERA A “Y”

I sistemi di tipo “Trellis” o a spalliera si basano sul concetto di “parete” fruttifera, formata da un asse inclinato con branche primarie disposte in posizione orizzontale. Si distinguono per l’architettura a doppia chioma piatta, che genera una forma a “V” o “Y” lungo la fila. Questi sistemi consentono la creazione di frutteti semipedonali, con diverse varianti applicabili.

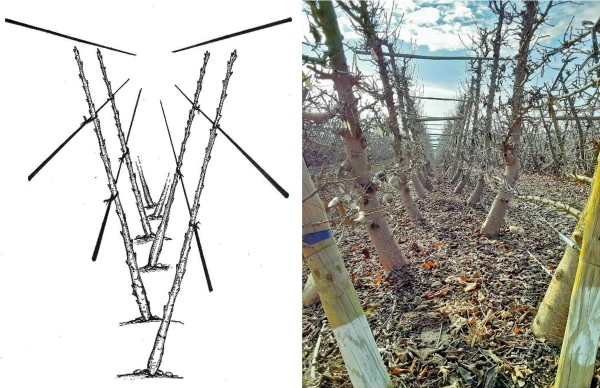

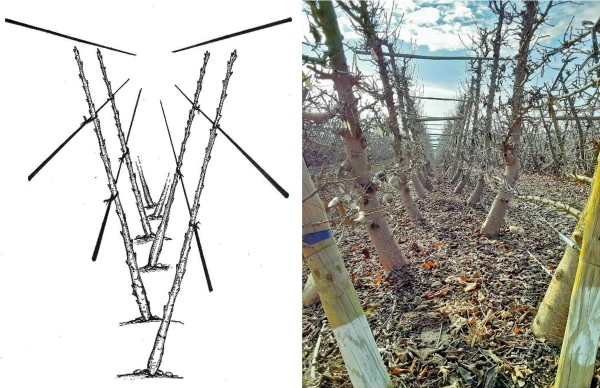

Una di queste varianti prevede la messa a dimora di piante con tronchi inclinati a 60° rispetto all’orizzontale. Gli alberi sono inclinati in modo alternato verso le due interfile. Questa configurazione è nota come “V-Trellis”, ovvero spalliera a V (Fig. 4a).

L’altra variante utilizza piante da cui, a partire da un tronco principale, si sviluppano due assi inclinati in direzioni opposte, anch’essi a circa 60° rispetto all’orizzontale. Per via della morfologia dell’albero, questo sistema è chiamato “Y-Trellis”, ovvero spalliera a Y (Fig. 4b).

Figura 4a. Assi inclinati verso l’interfila: Spalliera a V

Figura 4a. Assi inclinati verso l’interfila: Spalliera a V

Figura 4b. Assi inclinati verso l’interfila: Spalliera a Y

Figura 4b. Assi inclinati verso l’interfila: Spalliera a Y

In entrambe le varianti, le branche che emergono dagli assi principali vengono inclinate orizzontalmente lungo la fila, formando due “pareti fruttifere” sottili e parallele. Questi sistemi esercitano una forte esigenza strutturale sulle piante, per cui è sempre necessario l’utilizzo di strutture di supporto, con fili e pali. Di recente, tali strutture sono state semplificate tramite l’uso di canne di coligüe e nastri “gareta”.

Le spalliere sono consigliate per portinnesti di vigore medio o medio-alto (es. Maxma 14, Colt), modulando l’angolo di apertura della V o della Y (più stretto o più ampio a seconda del vigore). In presenza di portinnesti a vigore medio-basso (es. Gisela®6, Gisela®12), la rinnovazione delle branche orizzontali risulta più difficile, a causa dell’elevata presenza di nodi ciechi e della bassa risposta alla germogliazione laterale dopo i tagli di potatura.

Combinazioni consigliate e densità

Nella Zona Centrale del Cile, si è osservato un miglior comportamento con:

- varietà autosterili (es. Regina) su portinnesti semivigorosi (es. Gisela®12)

- varietà autofertili (es. Lapins) su portinnesti più vigorosi come Colt

Con quest’ultimo, i nodi ciechi sono meno numerosi e la rinnovazione delle branche orizzontali è migliore, grazie a una maggiore risposta ai tagli di ribassamento.

Nelle spalliere, è fondamentale una buona gestione dell’illuminazione nella parte superiore della pianta, per evitare ombreggiamenti alla base dell’asse. Per questo motivo, può essere necessaria la potatura verde prima e dopo la raccolta.

Densità d’impianto

Spalliera a V:

Densità da 1.700 a 3.000 alberi/ha,

con distanze sulla fila da 0,9 m a 1,4 m,

e 3,5–4 m tra le file.

Spalliera a Y:

Densità da 1.400 a 2.000 alberi/ha,

con distanze sulla fila da 1,2 m a 1,8 m,

e 3,5–4 m tra le file (a seconda dell’altezza delle piante).

Tutti questi parametri variano in base alla combinazione varietà/portinnesto adottata (Fig. 5).

Figura 5. Vista frontale di ciliegi allevati con sistema a spalliera a V (sopra) e a Y (sotto)

Figura 5. Vista frontale di ciliegi allevati con sistema a spalliera a V (sopra) e a Y (sotto)

Numero di branche e vantaggi delle spalliere

Il numero di branche orizzontali può variare, ma si è osservato un buon equilibrio con 6–7 branche per lato dell’asse inclinato, delle quali è necessario rinnovarne annualmente dal 15 al 20%.

Tra i vantaggi di questi sistemi si segnalano:

- Maggiore precocità

- Facilità di potatura e raccolta, con utilizzo di scale più basse

- Architettura sottile e piatta, che consente l’impiego di piattaforme di raccolta e la meccanizzazione della potatura

La principale criticità è rappresentata dai costi di impianto, legati all’elevata densità di piante e alla necessità di pali e fili di sostegno.

Nel caso di combinazioni ad alta produttività ma basso vigore, la rinnovazione delle branche orizzontali è difficoltosa e questi sistemi non sono raccomandati.

Kym green bush: “KGB”

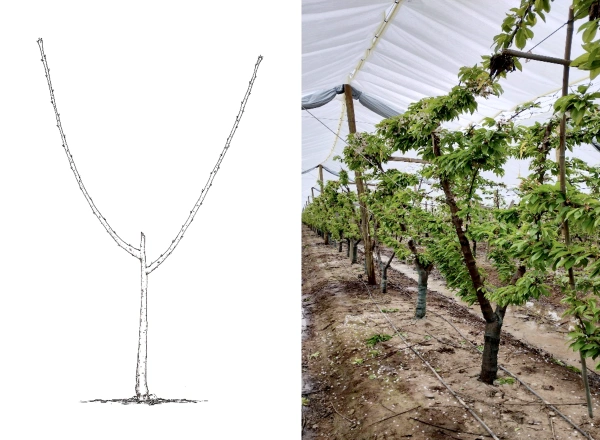

Il KGB è l’unico sistema di allevamento che rientra nella categoria “pedonale”, con operazioni di potatura, diradamento e raccolta eseguibili da terra. La chioma è composta da più assi verticali, ciascuno portante dardi fruttiferi attivi ogni stagione. È necessario rimuovere i germogli laterali annuali.

Gli assi verticali emergono da un tronco basso, che non supera gli 80 cm. Questa architettura facilita notevolmente le pratiche colturali come potatura, diradamento e raccolta (Fig. 6). Durante la raccolta, gli assi verticali possono essere inclinati direttamente dal raccoglitore, senza bisogno di scale.

Figura 6. Varietà ‘Lapins’ su Colt in sistema KGB

Figura 6. Varietà ‘Lapins’ su Colt in sistema KGB

Richiede più assi flessibili ma resistenti, capaci di sostenere il carico fruttifero.

I vantaggi principali del KGB includono:

- Elevata efficienza nell’uso della manodopera

- Riduzione del rischio di infortuni

- Costi di impianto ridotti, grazie all’assenza di pali e fili

Gestione del sistema KGB

Il sistema si struttura principalmente tramite tre tagli di potatura di ribassamento (Fig. 7), che ne riducono la precocità. Vari fattori (portinnesto, varietà, tipo di suolo, zona) possono influenzare l’emissione di germogli dalla corona; in alcuni casi può essere necessario un quarto taglio, rallentando ulteriormente l’entrata in produzione.

Figura 7. Taglio di ribassamento per la formazione del sistema KGB

Figura 7. Taglio di ribassamento per la formazione del sistema KGB

Si effettuano 3 o 4 tagli per ottenere il numero desiderato di assi verticali.

Una volta formati tutti gli assi, è necessaria una potatura di contenimento (“topping”) estiva, per:

- Mantenere l’altezza dell’albero

- Eliminare i germogli apicali che ombreggiano la base

Questo è fondamentale per favorire la rinnovazione annuale degli assi verticali.

Si consigliano portinnesti di vigore medio o elevato, innestati idealmente con varietà autofertili e con portamento eretto. Le distanze di impianto vanno da:

- 2,0 a 2,5 m sulla fila

- 3,5 a 4,0 m tra le file

Ciò corrisponde a densità comprese tra 1.000 e 1.400 alberi/ha.

L’impiego di portinnesti deboli favorisce un eccesso di carico fruttifero, che compromette la rinnovazione degli assi per competizione tra frutti e nuovi germogli. In queste combinazioni, può rendersi necessario un diradamento mirato dei dardi.

Nella zona centrale del Cile, si consigliano combinazioni di:

- Varietà autofertili e ricche di dardi (es. Lapins, Sweetheart)

- Portinnesti vigorosi (es. Colt)

Il numero di assi verticali varia in base alla combinazione, oscillando tra 12 e 20. Di questi, si rinnova circa il 15–20% ogni inverno, per stimolare la produzione di nuovi germogli dalla corona (Fig. 8).

Figura 8. Corona del sistema KGB

Figura 8. Corona del sistema KGB

Tronco di base da cui si originano tutti gli assi durante la vita utile del sistema.

Equilibrio e criticità nel sistema KGB

Gestione dell’equilibrio nel sistema KGB

Se l’albero è sbilanciato, si possono osservare piante con eccesso di vigore, caratterizzate da assi molto eretti, di diametro maggiore e con forte sviluppo vegetativo (comunemente chiamati “maschi”). Questi germogli devono essere eliminati, poiché col tempo non potranno essere inclinati né porteranno frutti in quantità sufficiente.

Al contrario, un vigore troppo debole negli assi verticali (definiti “femmine”) può causare allegagione eccessiva, generando un sovraccarico che piega le branche, oltre a ostacolare la rinnovazione dei germogli a causa della competizione interna (Fig. 9).

Figura 9. Sistema KGB con assi piegati per basso vigore e sovraccarico fruttifero

Figura 9. Sistema KGB con assi piegati per basso vigore e sovraccarico fruttifero

Tra gli svantaggi del KGB, si evidenziano:

- Minore precocità, a causa dei tagli di formazione

- Rigidità progressiva degli assi verticali (che compromette la pedonalità nel tempo)

- Riduzione del numero di branche verticali con l’età

- Scarsa illuminazione nella zona della corona

Upright fruiting offshoots: “UFO”

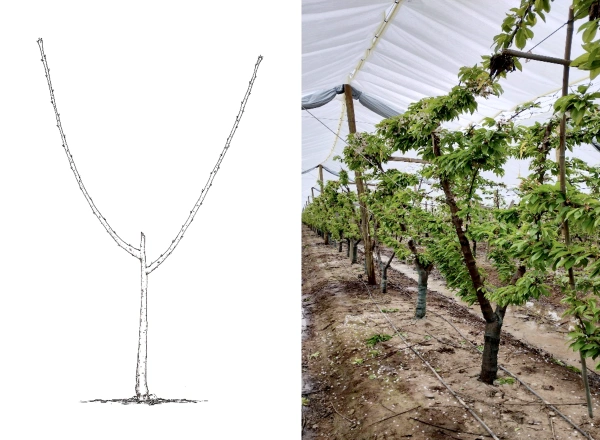

Il sistema UFO è un sistema bidimensionale (a parete), che nella sua fase produttiva si configura come una vera e propria “muraglia fruttifera” a precocità elevata. È composto da diversi assi verticali eretti che fruttificano esclusivamente su dardi (i germogli laterali vengono eliminati), facilitando la raccolta grazie a un accesso rapido ai frutti, migliorando l’illuminazione e rendendo più veloci ed efficienti le operazioni di potatura e diradamento (Fig. 10).

Figura 10. Giovani ciliegi allevati in sistema UFO, a formare una muraglia fruttifera

Figura 10. Giovani ciliegi allevati in sistema UFO, a formare una muraglia fruttifera

La gestione del sistema UFO, in particolare durante la fase di formazione, deve essere precisa e tempestiva, per ottenere gli assi verticali a partire da un asse inclinato a 45°, che va poi mantenuto anche in fase produttiva (Fig. 11).

Poiché l’architettura del sistema prevede un asse inclinato da cui emergono gli assi verticali, il sistema non è autoportante e richiede strutture di sostegno con più fili e pali, comportando una maggiore spesa iniziale.

Gli assi verticali eretti, generalmente da 6 a 8 per pianta, vengono rinnovati per il 20–25% ogni anno, eliminando quelli più vigorosi o quelli con dardi esauriti.

In genere, si consiglia l’uso di portinnesti semivigorosi, come la serie Gisela® e Maxma 14, associati a varietà dardifere e a portamento eretto (es. Lapins). Alcune aree pedoclimatiche della zona centrale del Cile consentono l’uso di portinnesti più vigorosi (es. Colt), ma con cautela, per evitare eccessivo vigore dell’asse.

Distanze e criticità del sistema UFO

Distanze e densità d’impianto del sistema UFO

- Distanza sulla fila: da 1,2 a 1,8 m

- Distanza tra le file: da 3,0 a 4,5 m

- Densità: da 1.200 a 2.700 alberi/ha

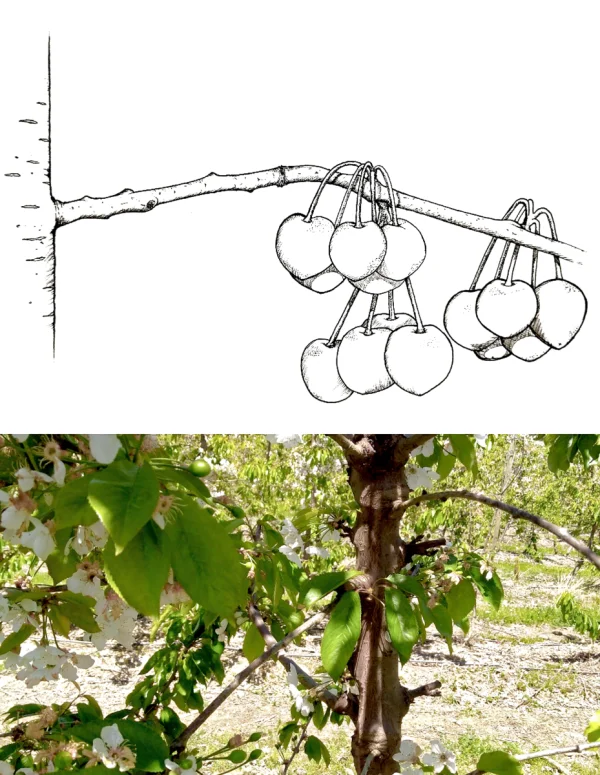

Spesso il sistema UFO richiede regolazione del carico a livello di dardo, tramite diradamento di fiori e/o frutti (Fig. 11).

Figura 11. Asse inclinato con sviluppo verticale degli assi produttivi

Figura 11. Asse inclinato con sviluppo verticale degli assi produttivi

Nella zona centrale del Cile, si osservano difficoltà nella rinnovazione degli assi verticali in combinazioni con portinnesti a vigore medio o basso (es. Gisela®6, Gisela®12), a causa della formazione di rami deboli e sovraccarichi, soggetti alla formazione di nodi ciechi nei cambi di stagione.

Tra gli svantaggi del sistema UFO troviamo:

- Necessità di pali, fili e legature (con frequenti operazioni di fissaggio e rifissaggio degli assi)

- Costi di gestione elevati nella fase di formazione del frutteto

- Esposizione dell’asse inclinato alla radiazione solare diretta, che può causare scottature sul legno, con morte delle gemme e ingresso di patogeni

Una soluzione efficace consiste nell’applicare protettori solari o vernici riflettenti direttamente sul legno esposto.

In zone fredde, è importante proteggere dal gelo, poiché una parte significativa della struttura legnosa e delle gemme è situata vicino al suolo, rendendo il sistema più sensibile alle gelate, specialmente nella fase di formazione della muraglia.

Varianti del sistema UFO

Esistono anche varianti del sistema UFO semplice. In alcune combinazioni vigorose, è possibile sviluppare una forma a V sull’asse orizzontale, chiamata “UFO doppio” (Fig. 12). Questa architettura richiede combinazioni ad alto vigore.

Figura 12. Diverse prospettive della variante “UFO doppio”

Figura 12. Diverse prospettive della variante “UFO doppio”

Tra i vantaggi del sistema UFO si evidenziano:

- Alta precocità d’entrata in produzione

- Facilità nella raccolta

- Possibilità di meccanizzare alcune operazioni come la potatura

Tuttavia, questa struttura presenta anche alcuni punti deboli, tra cui:

- Maggiore investimento iniziale per pali e fili di sostegno

- Disuniformità nella germogliazione durante la formazione delle piante

- In fase produttiva, difficoltà di rinnovamento degli assi verticali in alcune combinazioni varietà/portinnesto

Tall spindle axis: “TSA”

Il sistema TSA è una variante di asse centrale stretto e conico, senza utilizzo di fili o pali di sostegno. Dall’asse principale (alto 2,5–3,2 m) si sviluppa una spirale continua composta da 18–20 branche primarie di vigore medio (Fig. 13). Il sistema TSA consente l’adozione di frutteti semipedonali, aumentando l’efficienza della manodopera, dato che le operazioni si possono eseguire con scale basse.

È un sistema precoce nella messa a frutto. La minore produzione per pianta è compensata da una maggiore densità d’impianto. Le distanze consigliate sono:

- 1,5–1,8 m sulla fila

- 3,0–4,0 m tra le file

Densità totale: 1.400–2.200 piante/ha

Figura 13. Ciliegi allevati con sistema TSA

Figura 13. Ciliegi allevati con sistema TSA

Include ribassamento invernale e rinnovazione delle branche primarie in inverno.

Il TSA è adatto a portinnesti semivigorosi come:

- Maxma 14

- Serie Gisela® (es. Gisela® 6, Gisela® 12)

In combinazione con varietà autosterili o autofertili che presentano allegagione equilibrata (es. Regina, Santina).

Con varietà autosterili, si ottiene spesso buona qualità del frutto. Con varietà più produttive, sarà necessaria una gestione accurata con potatura specifica e diradamento di fiori e/o frutti.

L’unità produttiva di base nel TSA è costituita da un segmento di dardi con due germogli laterali sotto il punto di ribassamento (Fig. 14). Il protocollo di potatura prevede:

- Ribassamenti invernali su legno di un anno per concentrare i dardi produttivi

- Potatura verde estiva moderata, soprattutto nella parte alta dell’albero, per favorire l’ingresso della luce

Figura 14. Unità produttiva base del TSA

Figura 14. Unità produttiva base del TSA

Comprende il ribassamento di un rametto per ottenere germogli allungati e produzione concentrata in un breve segmento con dardi.

Durante la formazione del TSA, è necessario selezionare germogli uniformi lungo l’asse, al fine di creare una struttura conica a spirale. Tuttavia, in alcune combinazioni si possono osservare:

- Germogliazioni disuniformi (es. su Colt)

- Emissione insufficiente di germogli (es. su Gisela® 6), specialmente in aree con scarso accumulo di freddo invernale

In questi casi, si consiglia l’utilizzo di incisioni combinate a regolatori di crescita per stimolare una migliore germogliazione primaverile.

In fase produttiva, le priorità diventano:

- Rinnovazione annuale del 20% circa delle branche sull’asse

- Mantenimento del vigore nei nuovi germogli sotto al ribassamento

- Regolazione del carico tramite potature invernali e diradamenti

Un aspetto chiave è mantenere “leggera” la parte superiore dell’albero, per evitare ombreggiamento delle foglie inferiori.

Svantaggi del sistema TSA

Uno dei problemi principali è la difficoltà di rinnovare le branche direttamente dall’asse, a causa della formazione di nodi ciechi (cicatrici prive di meristemi), che si sviluppano dove c’era frutto e che impediscono la crescita di nuove branche (Fig. 15). Ciò avviene perché le gemme vegetative, da cui dovrebbe svilupparsi la nuova branca, si trovano troppo lontane dal tronco.

Figura 15. Nodi ciechi in sistema TSA

Figura 15. Nodi ciechi in sistema TSA

Questi ostacolano la rinnovazione delle branche direttamente dall’asse principale.

Super slender axis: “SSA”

Il sistema SSA è una variante di asse centrale molto stretto e sottile (Super Slender), ad altissima precocità. Dall’asse emergono da 18 a 25 branche primarie a basso vigore, che produrranno i frutti alla base (Fig. 16). L’SSA consente la realizzazione di frutteti semipedonali molto precoci. Nella maggior parte dei casi è sufficiente una scaletta bassa o pedane per la raccolta, rendendola molto agevole.

La gestione fondamentale consiste nella rinnovazione annuale delle ramificazioni di un anno, per concentrare la produzione il più vicino possibile all’asse, o addirittura sull’asse stesso. È un sistema adatto a portinnesti di vigore medio-basso, come Maxma 14 e la serie Gisela®, in combinazione con varietà autosterili o parzialmente autofertili (es. Regina, Kordia, Santina).

Figura 16. Ciliegi formati con sistema SSA. Consente un’elevata densità per ettaro

Figura 16. Ciliegi formati con sistema SSA. Consente un’elevata densità per ettaro

Le distanze d’impianto variano tra:

- 0,7 – 1,0 m sulla fila

- 3,0 – 4,0 m tra le file

→ generando densità elevate, da 2.500 a 4.700 alberi/ha

Come per il TSA, la minore produzione per pianta viene compensata dalla maggiore densità.

Nella maggior parte dei casi, l’SSA richiede un sistema di sostegno, perché gli alberi hanno una struttura permanente ridotta e un apparato radicale contenuto.

Per le combinazioni con varietà autosterili, si ottiene spesso frutta di qualità superiore rispetto alle combinazioni con varietà più produttive e/o autofertili. Queste ultime richiederanno un controllo attento della carica con potature e diradamenti a livello di dardo, per evitare una riduzione del rapporto foglia:frutto e un indebolimento dell’albero.

Una volta entrato in produzione, il sistema richiede la rinnovazione annuale del 30–40% delle ramificazioni.

La percentuale è alta, poiché la frutta deve sempre essere prodotta alla base del rametto dell’anno.

Ciò comporta un ribassamento marcato sopra le due gemme vegetative più vicine al tronco, con l’obiettivo di ottenere un nuovo germoglio produttivo per la primavera successiva.

Uno degli svantaggi del SSA è la difficoltà di rinnovare le ramificazioni, a causa della scarsa emissione di germogli dall’asse e della formazione di nodi ciechi alla base. La tendenza a produrre nodi ciechi e l’effetto della carica riducono la risposta vegetativa, soprattutto negli anni di carico elevato.

Figura 17. Nodi ciechi che allungano il legno non produttivo a partire dall’asse centrale nel sistema SSA

Figura 17. Nodi ciechi che allungano il legno non produttivo a partire dall’asse centrale nel sistema SSA

Nel tempo, ciò porta a rametti sempre più distanti dal tronco e deboli (Fig. 17).

Un punto critico da considerare è la maggiore spesa iniziale per piante e strutture di sostegno, essendo un sistema ad altissima densità.

Una scelta che definisce il successo produttivo

La scelta del sistema di allevamento del ciliegio è una decisione fondamentale, che condiziona gran parte del successo produttivo ed economico del frutteto durante tutta la sua vita utile.

Non esiste un sistema unico né standard: ogni architettura va scelta con attenzione in base a:

- la combinazione varietà/portinnesto

- l’abitudine di fruttificazione

- le condizioni pedoclimatiche

- la disponibilità e il costo della manodopera

- le competenze tecniche ed economiche del produttore

I sistemi come l’Asse Centrale offrono flessibilità e adattabilità, ma richiedono maggiore manodopera per la potatura e la raccolta.

Le spalliere a V o Y migliorano efficienza e meccanizzazione, ma necessitano di strutture di sostegno e di una costante rinnovazione delle branche.

Il sistema KGB si distingue per il suo formato pedonale, che riduce i costi e migliora la sicurezza delle operazioni. Tuttavia, la minore precocità e la difficoltà di rinnovo degli assi in alcune combinazioni impongono una gestione rigorosa di vigore e carico fruttifero.

Il sistema UFO garantisce alta precocità e grande efficienza in raccolta e potatura, grazie alla struttura a muraglia fruttifera, ma richiede:

- formazione precisa

- strutture di sostegno

- è soggetto a difficoltà di rinnovo con portinnesti a basso vigore

Infine, i sistemi ad alta densità come TSA e SSA offrono massima precocità, ottimo rendimento per superficie e facilità di gestione, ma richiedono:

- controllo rigoroso del vigore

- rinnovazione continua delle ramificazioni produttive

Il sistema di allevamento deve sempre essere al servizio della varietà, e non il contrario.

Una corretta implementazione richiede:

- conoscenza approfondita della fisiologia del ciliegio

- un approccio integratoche consideri:

- architettura desiderata

- vigore dell’albero

- illuminazione

- rinnovazione delle branche

- regolazione del carico

Solo così si può raggiungere un equilibrio ottimale tra:

- resa

- qualità del frutto

- efficienza nell’uso delle risorse

ottenendo un frutteto sostenibile e competitivo nel tempo.

Fonte immagine apertura: SL Fruit Service

Fonte immagini interne: Redagricola

Marlene Ayala e Andrés Valenzuela

Redagricola

Cherry Times - Tutti i diritti riservati